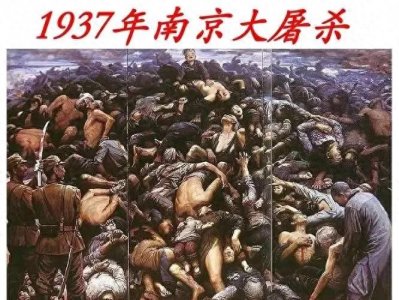

诸葛亮口中的“厚颜无耻之人”王朗,历史上是个怎样的人?

在小说「三国演义」中,诸葛亮虽为一介书生,手下的冤魂败将却不在少数。火烧赤壁,七擒孟获,气死了周瑜,吓跑了司马懿,更要命的还是骂死了王朗。

诸葛亮口中的“厚颜无耻之人”王朗,历史上是个怎样的人?

在真正的历史上,王朗其实并没有被诸葛亮骂死。真实的王朗,其实是东汉末年一位极为有名的经学大家,死后以文臣之身封侯,还得以配享庙庭。更为有趣的是,他孙女后来嫁给了司马昭,生下了晋武帝司马炎。

王朗本名王严,师从东汉太尉杨赐。杨赐是当时的儒学大家,三国时期被曹操干掉的那个杨修,就是他的亲孙子。在杨赐的门下,王朗虚心好学,很快就学业有成,之后被拜为郎中,任菑丘县长。后来,杨赐去世的时候,王朗还曾特意为了给杨赐守孝,辞官不做,一时称为美谈。

第一,年轻以才气负名,与张昭是好友

王朗是汉末一位著名的经学家,年轻时便以才学而有盛名,与张昭、赵昱是好朋友。倘若是和平年代,三人可以时常饮酒品茶,切磋学问,此亦人生一大快事。可惜命运无常,时局混乱,三位好友的命运也随时局而浮沉。赵昱被伪佛教徒笮融所杀,张昭则成为孙策的部属,而王朗则是朝廷任命的会稽太守,与好友张昭成了敌人。

第二,任会稽太守四年,深受百姓拥护

王朗是个不错的官,他任会稽太守四年,做了不少好事,得到会稽百姓的拥护与爱戴。当时会稽有个风俗,祭祀大禹王与秦始皇,还把两人放在同一庙里。大禹王死于会稽,秦始皇统一六国后,曾巡游会稽,排场很大,项羽就是在这里见到秦始皇并喊了一声“彼可取而代之”。说起来汉朝政治还是开明的,连秦始皇这个旧社会反动派头头也有人祭祀。王朗到了会稽后,觉得这个风俗甚为荒唐,秦始皇乃是一介暴君,人民公敌,遂把他的神像搬出大庙,只祭祀大禹。从这个细节,可以看出王朗是个富有正义感的人。

第三,被迫向孙策投降

孙策在江东崛起后,占据吴郡,逼进会稽,形势对王朗十分不利。会稽功曹虞翻建议道:“孙策善于用兵,不如先避敌兵锋。”王朗向来清高,对这种意见当然嗤之以鼻,不予理会,遂发兵屯守固陵,与孙策军相持。

孙策对固陵发动多次进攻,无法攻克该城。叔父孙静提出一条计谋,奔袭查渎,以退固陵守军的后路。”孙策听罢大喜,采纳其计,留下一小部分兵力,点燃许多火把作为疑兵,营造主力尚在固陵城下的假象。自己则率大部队南下,突袭查渎,攻破高迁屯。

王朗得悉后路被抄截,大惊失色,急派部将周昕率兵阻击孙策。孙策越战越勇,阵斩周昕。事到如今,王朗只得弃城而走。孙策穷追不舍,终于追上王朗,全歼其军,王朗被迫向孙策投降。

第四,回归朝廷,成为魏国重臣

张昭与王朗本是好友,便劝他为孙策效力,王朗总算是条硬汉子,可以当俘虏,但自己只效忠于朝廷,决不肯背叛信念。孙策再现宽广胸襟,一来王朗在会稽名声不错,二来他又是张昭的好友,故而对他敬重有加,不予加害。

后来,曹操以朝廷的名义征召王朗,王朗历经艰辛回到京城,出任谏议大夫,参司空军事。曹丕篡汉后,王朗任司空,进封为乐平乡侯。作为朝廷三公,王朗提出不少利国利民的建议,比如减轻刑狱,让百姓得以休养生息等等。在魏明帝时代,皇帝曹睿热衷于大兴土木,王朗也上书谏言。

所以,王朗这家族可是魏晋时期真正的“贵族”,是皇亲国戚。当然,说王朗“厚颜无耻”不甚恰当,但说王朗的孙子、司马炎的舅舅王恺“厚颜无耻”倒是十分贴切。

王朗的一生,早年颇为曲折,但晚年则相对顺遂。而且从某种意义上来说,王朗算是三国时代的最终赢家之一了。至于被诸葛亮骂死阵前这件事,其实只是后世演义小说的杜撰而已。