什么是藩王?中国历史上对于藩王都是怎么安置的?

藩王是在地方官吏与天子之间的统治者,有自己的藩王国,相当于古代欧洲的贵族阶级。他们可能是宗室成员、军功功臣或已形成地方割据势力,但在名义上仍未宣布独立的地方势力首领,或者由天子册封统治某地区的统治者(这统治者将土地献上,然后天子再将土地册封给他)。藩王通常都有独特的名衔,这些名衔通常为地名或地域名,由天子决定。

在中国历史上,不同时期对于藩王都有不同的政策。西汉的初期,刘邦是给各个藩王分封土地,给他们很高的地位。明朝时朱元璋也是给自己的儿子分封土地,把他们分为藩王。清朝的时候,则是把王爷都圈养在京城附近,给他们高官厚禄。

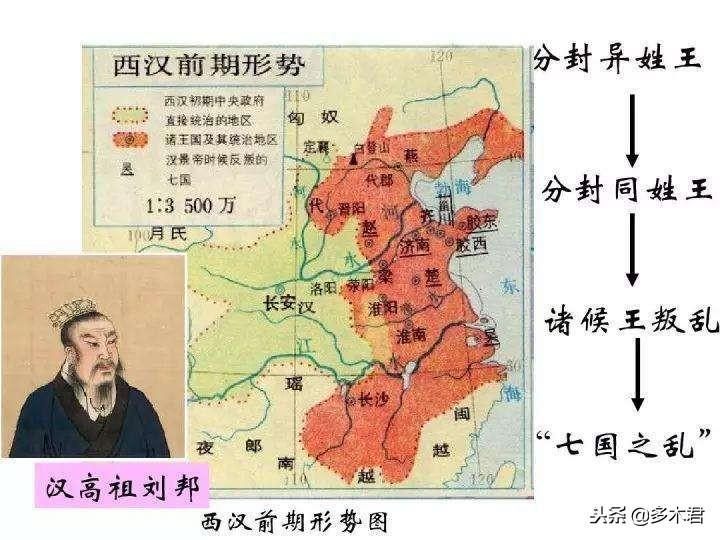

汉高祖刘邦败项羽,合诸侯,吸取周朝和秦朝的教训,缓和社会矛盾,翦除了众多异姓王。派遣自己的刘姓子弟到封地去治理,实行了分类对待,细化管理。短期之内,缓和了秦朝的矛盾。长远来看,由于各藩王都是世袭制,所以,血缘关系越来越远,中央不可能在这个时候总是派遣当朝皇帝的嫡系子孙接任统治,所以,由皇族分支统治的地方很快承认了他们的地位。使得春秋战国的局面在短短几十年重新演化到了极致。晁错在藩王制气数未尽之前提出削藩,七王之乱爆发。

汉武帝时期主父偃提出了推恩令,也就是雨露均沾法,让藩王的儿子们都能分到地,成为既得利益者。这样一来,藩王的家里就开始内讧了,把矛盾从中央与地方转移到了地方内部,时隔不久,藩王制便不攻自破了。

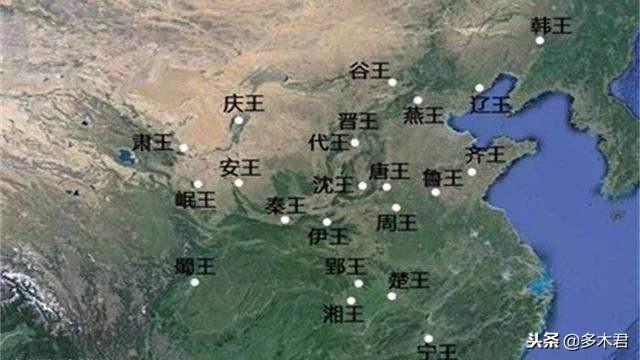

到了明代,朱元璋把自己的儿子出了皇太子外全部分为藩王,驻守各地,然后又搬出了一套《皇明祖训》,里面确立了明朝的继承顺序的“有嫡立嫡,无嫡立长”。与历朝历代尽量削弱藩王权力的大趋势相比,朱元璋此举有“开历史的倒车”嫌疑。对于藩王,朱元璋还是抱着很大期望的。他一直希望藩王能成为保卫明朝天下最好的屏障。所以,在朱元璋时期,给了藩王极大的权力。藩王不仅有封地,还有兵权。朱棣后来得以造反成功,跟手上能掌握兵权,确实有很大的关系。也正是这一点,朱棣在当上皇帝后,对于藩王自然会加以限制。藩王虽然可以享有大片的土地,以及充足的俸禄供给,但他们的兵权却被剥夺得一干二净。为了压制藩王造反的可能性,朱棣甚至禁止藩王离开封地。如果没有皇帝允许,擅自离开封地,会被处以重罪。

1644年,清军挥师入关。清朝在许多制度构架上,沿袭了明朝的旧规。但在如何处理皇子的问题上,清朝采取了与明朝完全不同的做法。清朝只是在初期册封过吴三桂、尚可喜、耿仲明等少数藩王,不过这属于历史造就的特例,他们也和爱新觉罗一族没有血缘关系,不算真正意义上的皇室藩王。在平定三藩后,从康熙帝到末代皇帝溥仪,清朝再也没有册封过一名藩王。

封建制度中这三个在“藩王制度”有比较典型特征的朝代虽然都有明显的弊端,但在初期,都还是起到了一定的作用。比如明朝,在建立初期,虽然元朝已被推翻,但蒙古人在河西、漠北一带还拥有较大势力,随时可能卷土重来。同时,国内仍然存在陈友谅、张士诚的残余势力。一旦国内有变,两股势力里应外合,将动摇大明王朝的统治根本。朱元璋本着“皇子守国门”的策略,让燕王朱棣、宁王朱权等带领军队驻守边疆,成为朝廷的可靠屏障。而且朱元璋子嗣众多,他们大多数都经历过战火的磨炼,具有一定的实力,手下也各有一班人马。如果要将他们全部留在京城,一山不容二虎,难免会发生“玄武门之变”这样的人伦悲剧。朱元璋在世之日,或者还能压制诸子。当他撒手人寰后呢?与其让诸子留在京城,形成一颗颗不定时炸弹,不如将他们分封外地,远离政治中心。但是根据统计,明朝末年的宗室有十三万,最高时占了朝廷开支的三分之一,成为拖垮明朝重要的原因之一。

而清朝王爷们的日子比明朝“苦”得多。他们不单是被严格限制在京城,其爵位都是一代降一等,如果后世子孙没有为朝廷立功劳,最终会被降为平民。只有12个铁帽子王不受限制,世袭罔替。在这种情况下,朝廷不用担心王爷在外地兴风作浪,也不必为了养着王爷而耗费巨大。清朝不准王爷出京,一样也有弊端。王爷扎堆留在京城,容易与大臣们勾结在一起,干涉朝政。康熙时期的“九子夺嫡”、咸丰时期的“辛酉政变”,都有王爷积极参与的身影。