战国180年之赵国最“冤”的国君赵孝成王

赵孝成王

或许提到赵孝成王,大家肯定就会想起战国晚期那场著名的“长平之战”,也正是这场大战让不少后人从此把赵孝成王几乎钉在了耻辱柱上。

毕竟失败了总是要承担责任的,更何况赵孝成王还是“长平之战”的失败者呢。

但是我们从赵孝成王整个统治时期来分析,似乎发现赵孝成王并非后人认为的那么不堪,反倒是更像一位明君一样。

我们说起赵国的国君,大多都有一个惯性,就是继位之初,年轻气盛,总想建功立业,干一番大事业,结果大多都会遭遇一次大败仗,导致国家损兵折将严重,而后期则开始吸取教训。

比如赵成侯继位没几年“争夺卫地”被魏军大败、赵武灵王继位后没几年参与“五国伐秦”被秦军大败、赵惠文王继位后没几年参与“伐宋战争”被齐军大败等事件。

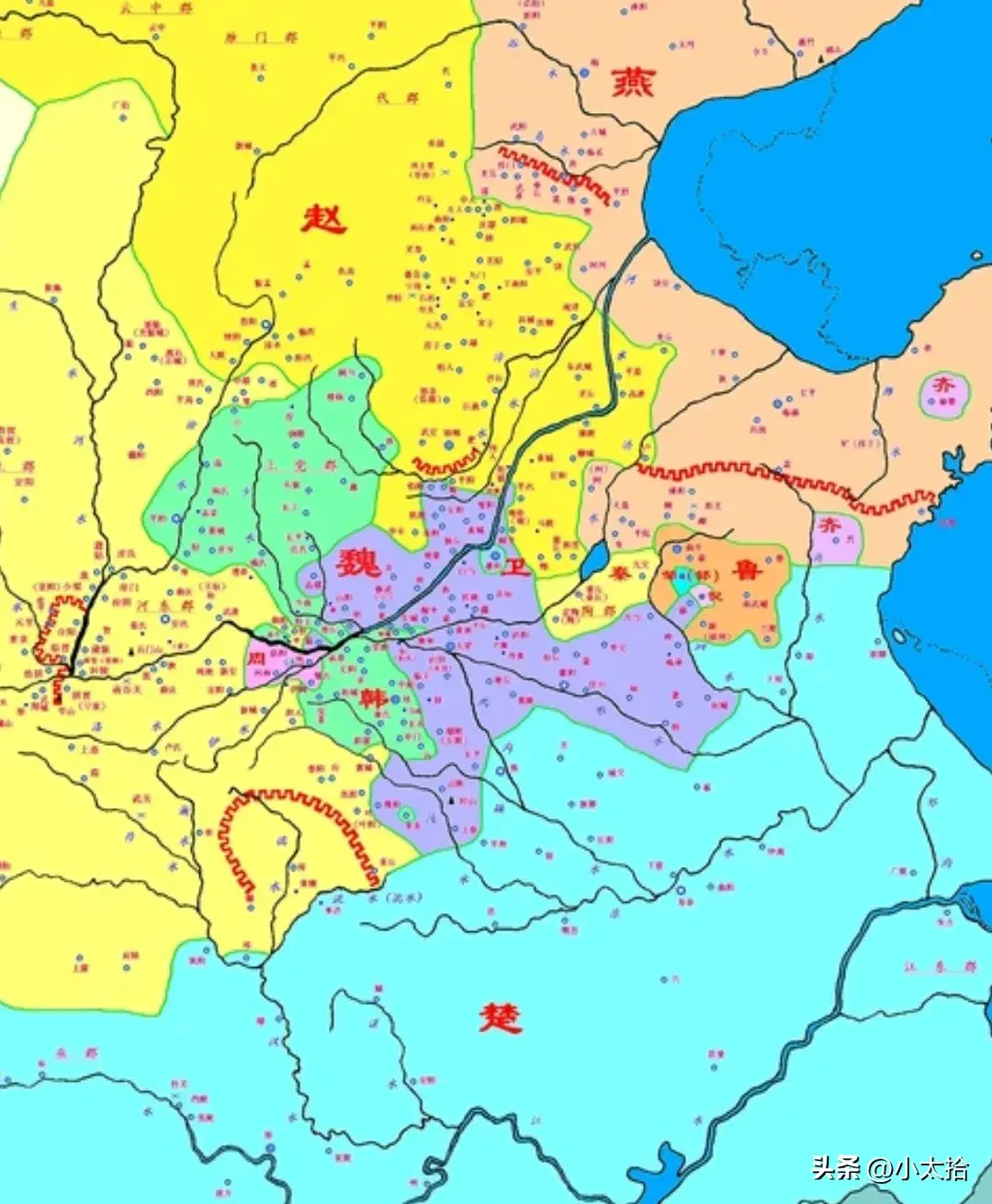

长平之战前局势

赵孝成王同样也是如此,继位后没多久就与当时第一强国秦国爆发了著名的“长平之战”。

而且赵孝成王在没有参与战争之际,就有不少臣子劝阻其不要贪图韩国的上党地区。

上党地区

但是我们仔细一看上党地区地形,基本就会明白了。

如果赵孝成王不接收“上党”,那秦国就得占领上党了,那等于赵国就是把自己西边战略要地拱手让给秦国了,秦国以后从上党居高临下进攻赵国邯郸不就是如鱼得水一样吗?这也可以从秦国后来攻打赵国战争中得到体现。

所以赵孝成王接收韩国上党,不仅在战略层面还是赵国的国家利益面前都是没有任何错的,平原君赵胜自然是看的很清楚才支持的,不然廉颇、田单等一众名将早就反对了。

所以这场“长平之战”不出意外的爆发了,由于赵国拖不起了,被迫用赵括替代坚持防守的廉颇,追求了速战速决战略,只可惜秦赵实力悬殊,最终赵国四十万大军在此役中几乎全军覆没,但是也消耗掉了最少二十万秦军。

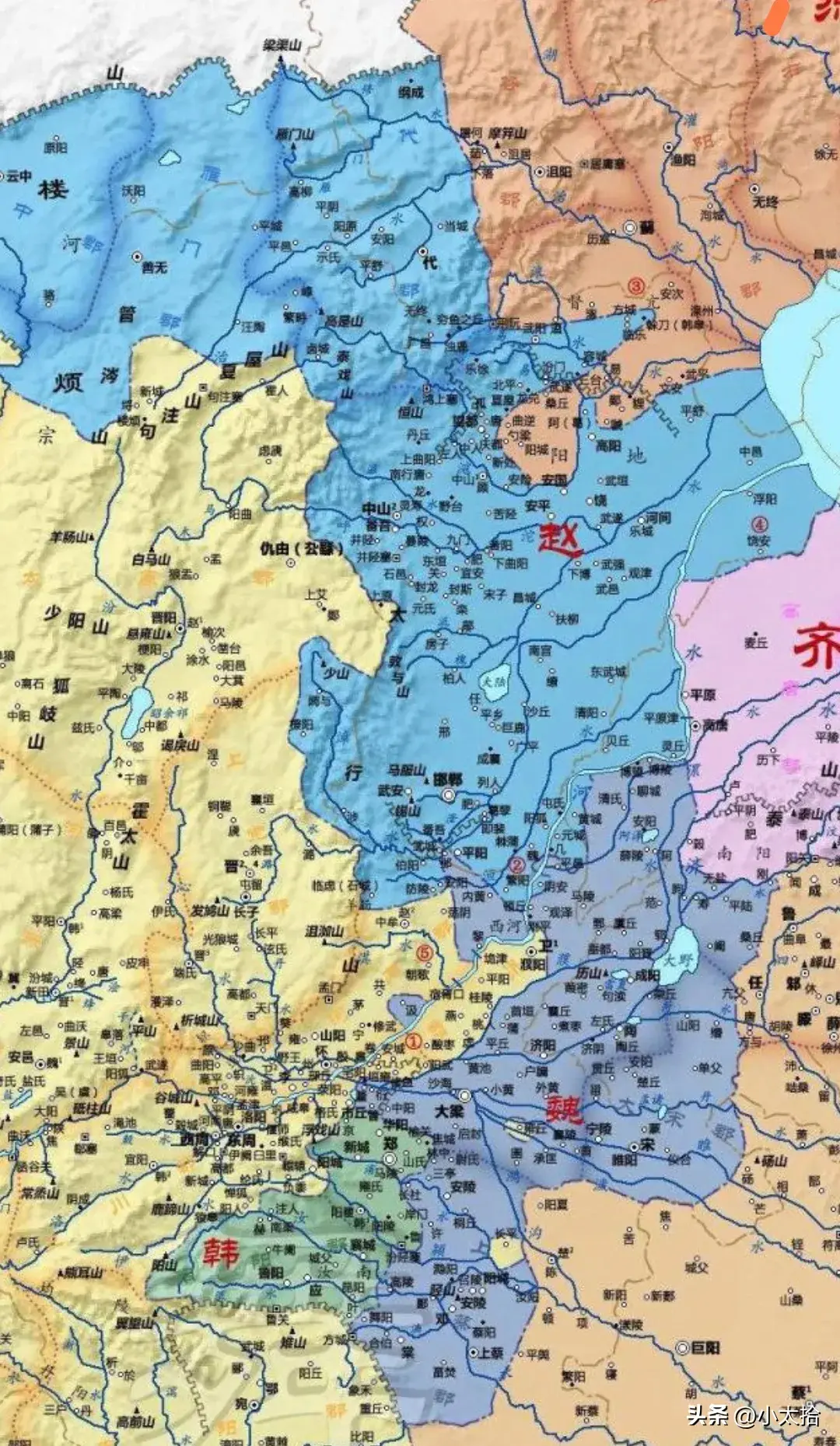

长平之战

“长平之战”结束后,受到沉重打击的赵孝成王被迫向秦国屈服。

由于秦国向赵孝成王索要六座城池的割地,赵孝成王本来就觉得长平战败死了四十万赵国勇士,自己就已经无颜见赵国百姓了,还要割让给秦国六座城池,这不是要把自己从此钉在赵国耻辱柱上吗?

所以赵孝成王坚决不答应秦国割六城的条件,并积极与其他诸侯联络,准备组成“合纵联盟”抗击秦国。

赵孝成王这一举动,自然是激怒秦国了,所以秦国再次出兵讨伐赵国。

这一次,秦军直接兵临到了赵都邯郸城下。

赵孝成王的赵国也是自95年前被魏国攻破国都邯郸后,又一次面临到了国都邯郸被围困的局面。

赵孝成王这次也是效仿曾经坚守晋阳的祖先赵毋恤,开始死守邯郸,并让王叔平原君去向诸侯求援。

虽然秦军经过两次增兵,围攻邯郸军队达到了三十多万,但是在赵孝成王和军民百姓的同仇敌忾之下,邯郸城这次守住了,赵孝成王也等来了楚、魏两国的援军。

在赵孝成王和楚、魏两国大军的里应外合之下,秦军被成功击退,赵孝成王更是让军队配合楚、魏联军对秦军展开乘胜追击,并一举大败30多万秦军,使得秦国因此元气大伤,十多年不敢觊觎东方。

赵国因此也是收复了曾经被秦国占领的大量失地,

这一战才刚结束没多久,东北的燕国以为赵国在邯郸之战后已经没有实力了,便派兵入侵赵国,结果赵燕之间爆发了多年的战争。

最终在廉颇和乐乘的指挥下,赵国兵围燕国都城,燕国被迫向赵国屈服,这场燕赵战争也是以赵孝成王彻底打服了燕国而告终。

然而燕赵战争刚结束,秦国又开始出兵讨伐赵国了。

于是赵孝成王立即联络楚、魏、韩、燕组成五国联军反击秦国,一举大败秦军,把秦军重新赶回了函谷关。

在这一场“五国伐秦”战争取得大胜后,赵孝成王终于也是安心的闭上了眼睛,把赵国的接力棒交给了下一代。

赵孝成王去世后局势

纵观赵孝成王统治时期,除了“长平之战”这个污点外,赵孝成王几乎是比其父赵惠文王还有作为的一位国君了,只可惜时运不济而已。