钓鱼城:抗蒙古入侵的中国历史壮丽篇章。

一、背景:钓鱼城的地理优势和战略重要性

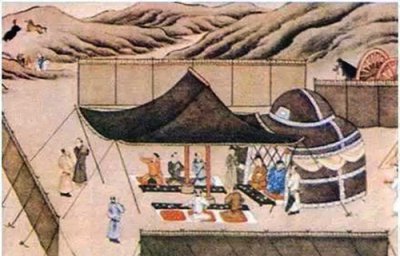

在中国四川省合川区,坐落着一座古老城池,宛如一头蛰伏的狮子,屹立于险峻的山峰之巅,这就是著名的钓鱼城。钓鱼城的位置绝非偶然,其地理优势以及战略重要性使其成为抵挡蒙古入侵的关键。

钓鱼城位于海拔300米的钓鱼山之巅,地势险要,三面环山,东北有渠江,东南有嘉陵江,西边有涪江,三水环抱,形成了自然屏障。这一地理优势使得钓鱼城易守难攻,成为中国历史上的一座天险。

城池的主城墙由坚固的石块和黏土筑成,厚达10米,敌军难以用撞车攻破,而城内的护城河、烽火台等军事设施也进一步增强了城市的防御能力。同时,城周围土地肥沃,水源充足,粮食和饮用水都非常充裕,这为城内守军提供了持久抵抗的保障。

二、守军指挥官王坚:百年难遇的战神

在1259年,钓鱼城正面临着蒙古军队强大的进攻,需要一位杰出的将领来稳定军心、指挥作战。正是在这一关键时刻,王坚被南宋廷旨任命为钓鱼城主将,将军张珏为副将。

王坚,虽然已年过五旬,但他拥有丰富的战场经验,曾在湖北、湖南等地与蒙古军作战,深受部下拥戴。上任伊始,他展现了出色的领导能力,亲自巡视城池防务,检阅士兵械具,并储备充足的粮草。他还训练士兵骑射、刀剑等武艺,令全军士气高昂、斗志昂扬。

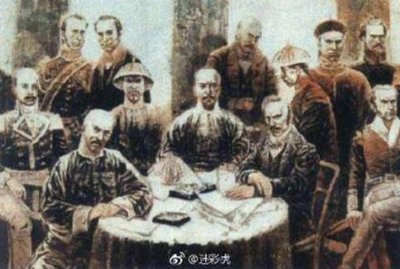

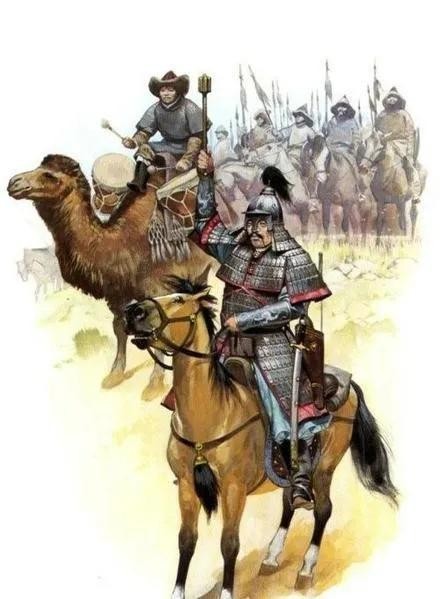

决定性的时刻来临,蒙古大汗蒙哥亲率10万大军围攻钓鱼城。王坚展现了冷静的指挥能力,采用多重策略,派遣轻装骑兵出城袭扰蒙古军马群,同时利用地形巧妙配合弩箭手射杀敌军。两个月后,蒙古军仍然未能攻下钓鱼城,士气低迷之际,王坚巧妙地向敌军射出讥笑之意的油纸袋,嘲笑敌军的粮食匮乏。

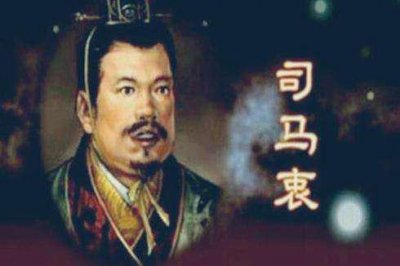

蒙哥愤怒之余亲自坐镇云梯车指挥,却被宋军射石所伤。根据蒙古习俗,大汗血刃未退之前,军队不得离开战场。蒙哥的伤势恶化,最终不治身亡。蒙古军士气沮丧,只得退兵。王坚因此功被升任四川制置使,继续镇守钓鱼城长达36年,成为宋朝抗击蒙古的中流砥柱,被后人誉为“宋末第一名将”。

三、张珏:百战百胜的铁血副将

王坚之外,还有一位关键的人物为钓鱼城的抵抗作出了巨大贡献,他就是副将张珏。张珏出生于湖南常德,来自一个武将世家,自幼习武,曾随父亲张彦伯在前线作战,立下赫赫战功。

他继承了父亲的军旅生涯,很快在宋军中崭露头角。在1243年,张珏奉命进入四川,参与建造钓鱼城。他勤勉工作,对城池地形了如指掌。

但张珏并不满足于坐守城池,他多次率兵出击,给予蒙古军以重创。据《宋史》记载,钓鱼城守军曾三夜袭敌军大营,险些擒获蒙哥。在一次关键的战斗中,他指挥的宋军石弩手射伤了蒙哥,使蒙古大军士气受挫。

张珏不仅仅是英勇善战,还以谨慎著称。他深知战略的重要性,因此在面对蒙古军数次进攻钓鱼城的围困时,他采取了明智的决策。1276年南宋亡国后,元军围攻钓鱼城达3年之久。张珏深谋远虑,看到了大势已去,为了保全城内的军民性命,他开城投降。这一决策或许令一些人感到失望,但在那个困难的时刻,保住了数以万计的生命。

四、钓鱼城的百姓:背水一战的悲壮

宋元战争中,不仅是军队在抗争,南宋境内的百姓也经历了极大的磨难,展现出了悲壮的精神。当蒙古军入侵四川、陕西等地时,许多百姓纷纷逃到钓鱼城寻求庇护。

1259年蒙古军围攻钓鱼城时,城中的军民数量高达10万。他们面临着敌军的强大压力,没有退路,只能誓死捍卫家园。很多百姓主动参军入伍,接受简单的训练后便上城头作战。年迈体弱者在城内忙着准备饭食、制作武器,而妇女们也纷纷献计献策,支持前线的抵抗。

这些普通百姓并不畏惧强敌,他们中也出现了不少英雄人物,比如刘整,一个普通的渔夫,趁夜潜入敌营,敲响了蒙哥住帐的铜锣,险些将敌军统帅捕获。这些人的英勇行为不仅鼓舞了守军,也给予蒙古军以巨大的刺激。他们的坚韧与牺牲精神在这段历史中闪耀着光芒。

五、宋元对峙的历史意义

36年的战事虽然充满波折,但钓鱼城的抵抗坚持不懈,成为南宋抵御蒙古入侵的关键堡垒。这场对峙不仅显示了钓鱼城军民的顽强意志,也为南宋争取了宝贵的时间。1259年蒙哥阵亡后,蒙古军北撤,钓鱼城解围。这一时间差给予南宋机会,而蒙古内乱的频发也减缓了对华征伐。

直到1276年,蒙古军绕过钓鱼城,从江西方向攻入,南宋才难逃灭国命运。然而,如果没有钓鱼城的阻击,南宋的覆灭可能会提前数十年。可以说,宋元战争是中国北方游牧民族与南方农耕民族的一次大规模冲突。钓鱼城的英勇抵抗,维护了南宋的尊严,成为中国民族斗争史上的佳话。

结语

钓鱼城,它是一座坚固的城池,也是中国历史上的一座英雄城市。其地理优势、守军的勇猛以及城内百姓的坚韧精神,共同谱写了抗蒙古入侵的壮丽篇章。如今,钓鱼城已不再是一座军事要塞,而是一处历史遗迹,但我们不能忘记那段峥嵘岁月,那些为家园英勇抵抗的英雄,应该被代代传颂。这段历史告诉我们,团结、坚韧、智慧和无畏精神,是中国民族在面对逆境时的强大武器。让我们从历史中汲取教训,不忘国耻,推动中国民族的复兴。