历史老师评水浒系列之仗义疏财

宋江的仗义疏财

水浒中,宋江在江湖上声名卓著,江湖人士一听到宋江的大名,不是说如雷贯耳,就是立即下拜。而他声名鹊起的一个重要原因则是仗义疏财。

那么,什么是仗义疏财呢?度娘给出这样的答案——仗义:讲义气;疏财:分散家财。指讲义气,拿出自己的钱财来帮助别人。

让我们来看看作者极力夸赞的宋江仗义疏财。

——这宋江自在郓城县做押司。他刀笔精通,吏道纯熟;更兼爱习枪棒,学得武艺多般。平生只好结识江湖上好汉,但有人来投奔他的,若高若低,无有不纳,便留在庄上馆谷,终日追陪,并无厌倦。若要起身,尽力资助,端的是挥金似土。人问他求钱物,亦不推托;且好做方便,每每排难解纷,只是周全人性命。时常散施棺材药饵,济人贫苦,赒人之急,扶人之困,以此山东、河北闻名,都称他做“及时雨”,却把他比做天上下的及时雨一般,能救万物。

及时雨宋江

水浒中,作者推崇的仗义疏财之人有三:宋江,晁盖,柴进。

粗一看,三人都仗义疏财,都视钱财如粪土,大把撒钱。细一看,就发现不同之处了。

宋江和柴进、晁盖,三人仗义疏财的目的、动机、对象、方式都不同。

柴进号称小孟尝,他的仗义疏财,是以博取江湖上好名声为主,间或,在暗地里也做些反对朝廷的勾当。比如,资助王伦杜迁,使二人在梁山泊有立足之地。但是,他的行为,都是些小打小闹。按他那样子做法,不可能做大做强,对朝廷根本无关痛痒。只是有些恶心人。

——林冲道:“不卖酒肉与我,有甚好意?”店主人道:“你不知俺这村中有个大财主,姓柴名进,此间称为柴大官人,江湖上都唤做“小旋风”,他是大周柴世宗子孙。自陈桥让位,太祖武德皇帝敕赐与他誓书铁券在家中,谁敢欺负他?专一招接天下往来的好汉,三五十个养在家中,常常嘱付我们酒店里:‘如有流配来的犯人,可叫他投我庄上来,我自资助他。’我如今卖酒肉与你,吃得面皮红了,他道你自有盘缠,便不助你。我是好意。”

柴进疏财,不分良莠。柴进不能平等对待疏财对象,总是高高在上,以施舍者的态度,以俯视的姿态看待疏财对象。一个“养”字道出了柴进的心态:有钱任性,人傻钱多。所以才有把“三五十个养在家中”的愚蠢之举。

比如,洪教头,比如,武松,比如,石勇。这些人,如洪教头,你柴进把他当猴耍,他在柴进庄上受了那么大的屈辱,他出去后会说柴进的好话吗?比如武松,像狗一样活着,要不是宋江的到来,说不定哪一刻就倒毙了。他会说柴进的好话吗?这是典型的升米恩斗米仇。柴进疏财,是大水漫灌,受恩之人感受不到温暖,只会觉得低人一等。用现在时髦的话说,柴进不会精准扶贫。

那些在他庄上混吃混喝的扶贫对象,不一定就生活困顿,有很多可能过得还不错。如洪教头,在庄上当教师,会过得差吗?

小旋风柴进

——庄客来报道:“教师来也。”柴进道:“就请来一处坐地相会亦好,快抬一张桌来。”林冲起身看时,只见那个教师入来,歪戴着一顶头巾,挺着脯子,来到后堂。林冲寻思道:“庄客称他做教师,必是大官人的师父。”急急躬身唱喏道:“林冲谨参。”那人全不睬着,也不还礼。林冲不敢抬头。柴进指着林冲对洪教头道:“这位便是东京八十万禁军枪棒教头林武师林冲的便是,就请相见。”林冲听了,看着洪教头便拜。那洪教头说道:“休拜,起来。”却不躬身答礼。柴进看了,心中好不快意。林冲拜了两拜,起身让洪教头坐。洪教头亦不相让,便去上首便坐。柴进看了,又不喜欢。

看看这位洪教头,哪有一点受惠者的样子,比主子还主子呢!没有一点自律,没有一点谦虚,没有一点礼貌,这就是柴进“养”在家里的“好汉”?

——那汉便跳起来,掉了短棒在手里,便应道:“我自骂他,要你多管!老爷天下只让得两个人,其余的都把来做脚底下的泥。”燕顺焦躁,便提起板凳,却待要打将去。宋江因见那人出语不俗,横身在里面劝解:“且都不要闹。我且请问你:你天下只让的那两个人?”那汉道:“我说与你,惊得你呆了。”宋江道:“愿闻那两个好汉大名。”那汉道:“一个是沧州横海郡柴世宗的孙子,唤做‘小旋风’柴进柴大官人。”宋江暗暗地点头,又问道:“那一个是谁?”那汉道:“这一个又奢遮,是郓城县押司山东‘及时雨’‘呼保义’宋公明。”

石勇在柴进庄上住了那么久,吃的,喝的,临走时拿的,会少吗?他在宋江家里只住了一夜,得没得到资助还不敢说。可是,他在外边却是把宋江和柴进并列,作为自己最崇拜的对象。你说,柴进做人是不是很失败?

对柴进的仗义疏财,朝廷一开始是容忍的,只要你不造反就行。这也是丹书铁券的功用。朝廷应该对柴进是有监控的。

我估计,后来,朝廷之所以要对柴进下手,则是因为柴进做事出格了——协助宋江害死了沧州知府的小衙内。显然,这属于丧天害理,泯灭人性的行为。是大奸大恶之徒才会做的事儿。而柴进参与其中,就是把自己向恶人推进了一步。对此,朝廷如果不做出反应,那就是纵容,就是对柴进的不负责。

当柴进做的太过分时,朝廷就动手了。一开始是对柴进的叔叔进行骚扰。名为霸占柴皇城的地产,实则是看柴进的反应。果然,柴进和梁山相通。李逵出手,打死了知府高廉的妻舅殷天锡。有了杀人罪证,那捉拿柴进就是顺理成章的事儿。

而此时,梁山也在争取柴进。吴用此前已经说过:“就取柴进大官人上山聚义”。说明宋江早就想把柴进拉上山了。而柴进还想继续游走于黑白两道之间。这是典型的被人卖了还帮人数钱。

而晁盖,他的仗义疏财,动机还不如柴进。晁盖就是一味的送钱,送钱,连人都不认识。这是典型的傻子行为。晁盖其实并没有想过造反。只是被吴用等人忽悠上了贼船。

——那东溪村保正姓晁,名盖,祖是本县本乡富户,平生仗义疏财,专爱结识天下好汉,但有人来投奔他的,不论好歹,便留在庄上住。若要去时,又将银两赍助他起身。

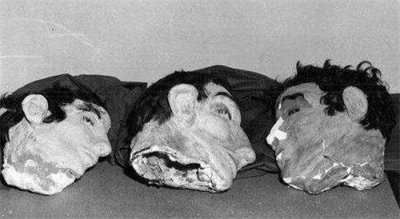

托塔天王晁盖

晁盖送人钱财,和柴进类似,又有所差别。都是只管送出,不管效果。晁盖没有柴进财大气粗,但他送钱却毫不吝啬。不同于柴进之处,晁盖疏财,连对方是谁都不问。

公孙化缘——六筹好汉,正在后堂散福饮酒,只见一个庄客报说:“门前有个先生要见保正化斋粮。”晁盖道:“你好不晓事!见我管待客人在此吃酒,你便与他三五升米便了,何须直来问我!”庄客道:“小人化米与他,他又不要,只要面见保正。”晁盖道:“一定是嫌少!你便再与他三二斗米去。你说与他,保正今日在庄上请人吃酒,没工夫相见。”庄客去了多时,只见又来说道:“那先生,与了他三斗米,又不肯去,自称是“一清道人”,不为钱米而来,只要求见保正一面。”晁盖道: “你这厮不会答应,便说今日委实没工夫,教他改日却来相见拜茶。”庄客道:“小人也是这般说,那个先生说道:‘我不为钱米斋粮,闻知保正是个义士,特求一见。’”晁盖道:“你也这般缠,全不替我分忧!他若再嫌少时,可与他三四斗去,何必又来说!我若不和客人们饮时,便去厮见一面,打甚么紧!你去发付他罢,再休要来说!”

还有这样疏财的!也真是奇葩!这样送钱不等于白送嘛!双方有什么恩义可言?

还有何清——何清道:“……当日是六月初三日,有七个贩枣子的客人,推着七辆江州车儿来歇。我却认得一个为头的客人,是郓城县东溪村晁保正。因何认得他?我此先曾跟一个赌汉去投奔他,因此我认得。我写着文簿,问他道:‘客人高姓?’只见一个三髭须白净面皮的抢将过来,答应道:‘我等姓李,从濠州来贩枣子,去东京卖。’我虽写了,有些疑心。第二日,他自去了,店主带我去村里相赌,来到一处三叉路口,只见一个汉子挑两个桶来。我不认得他。店主人自与他厮叫道:‘白大郎,那里去?’那人应道:‘有担醋,将去村里财主家卖。’店主人和我说道:‘这人叫做‘白日鼠’白胜,他是个赌客。’我也只安在心里。后来听得沸沸扬扬地说道: ‘黄泥冈上一伙贩枣子的客人,把蒙汗药麻翻了人,劫了‘生辰纲’去。’我猜不是晁保正,却是兀谁!如今只捕了白胜,一问便知端的。这个经折儿,是我抄的副本。”

看看晁盖都资助了些什么人?受助者不仅没帮助施恩者,反而把施恩者出卖了。这是什么事儿嘛!晁盖,又一个做人失败者!真不知道那些受惠者是不是把晁盖和柴进当做憨子傻子看待。

救人要送急。你只有把钱送给急需者,对方才会牢牢记住,才会感激。所以,送钱要雪中送炭,不要锦上添花。我们看看宋江是怎么送钱的。——“但有人来投奔他的,若高若低,无有不纳,便留在庄上馆谷,终日追陪,并无厌倦。”

这就是差距。宋江对投奔者是“终日追陪,并无厌倦”,这点最关键。晁盖和柴进都做不到。

而宋江,他和那两人最大的不同,就是他的目的明确。他利用仗义疏财博取好名声,再利用好名声,聚拢天下英才,为我所用;等聚拢足够多的人才之后,把这些人作为和朝廷讨价还价的筹码。一旦朝廷答应招安,这些人马就成为宋江升官发财的基石,以及更进一步的阶梯。整个水浒就是按照这个套路来逐步展开的。

要和对方交心。这些人和宋江在一起,他们都感觉得到宋江对自己的好。而柴进助人,如前所述,高高在上,高人一等,受惠者感受到的是耻辱。正如“廉者不受嗟来之食,志士不饮盗泉之水”。你柴进以施恩者自居,会不招人恨吗?晁盖助人,是把他人当乞丐,让庄客送人米钱。别人连他的面也没见着。钱拿走了,也不知道是谁拿的。所以,才有何清吃了拿了晁盖的,反过来再举报晁盖,而晁盖却不知哪里出了差错这样的怪事。

只有宋江,用最少的钱,获取最大的效果。

宋江资助了阎婆十两银子,阎婆竟把女儿送给宋江做妾。这生意宋江做得太划算了。

宋江喝了王公的汤药——蓦然想起道:“时常吃他的汤药,不曾要我还钱。我旧时曾许他一具棺材,不曾与得他。想起昨日有那晁盖送来的金子,受了他一条,在招文袋里,何不就与那老儿做棺材钱,教他欢喜。”宋江便道:“王公,我日前曾许你一具棺木钱,一向不曾把得与你。今日我有些金子在这里,把与你,你便可将去陈三郎家,买了一具棺材,放在家里。你百年归寿时,我却再与你些送终之资。”

哎哎!老王,你的棺材钱,敢去梁山问宋江要吗?

在花荣寨子里,用小钱收买小人物——宋江自到花荣寨里,吃了四五日酒。花荣手下有几个梯己人,一日换一个,拨些碎银子在他身边,每日教相陪宋江去清风镇街上,观看市井喧哗,村落宫观寺院,闲走乐情。自那日为始,这体己人相陪着闲走,邀宋江去市井上闲翫。那清风镇上也有几座小勾栏,并茶坊酒肆,自不必说得。当日宋江与这梯己人在小勾栏里闲看了一回,又去近村寺院道家宫观游赏一回,请去市镇上酒肆中饮酒。临起身时,那体己人取银两还酒钱。宋江那里肯要他还钱,却自取碎银还了。宋江归来,又不对花荣说。那个同饮的人欢喜,又落得银子,又得身闲,自此每日拨一个相陪,和宋江去闲走。每日又只是宋江使钱。自从到寨里,无一个不敬爱他的。

这宋江使钱用钱的小伎俩,真是无人能及。当然,也因此,正说明了宋江格局太小,成不了大气候。这些小恩小惠,只能收买低层次人群,遇到朝廷大员,再耍这些小手段,就吃不开了,就必然要处处碰壁。

宋江的疏财对象,大多是哪种人呢?老人,老女人,贩夫走卒。社会底层人,这些人没有心计,给他们一点好处,就到处宣扬。

宋江作为江湖枭雄,一心想要做大做强自己,他的仗义疏财,都是有意为之,是有预谋的行为。针对的都是能为他传播好名声的老人,老女人,贩夫走卒,这些人,口无遮拦,受人滴水之恩,恨不得掏心掏肝,替宋江立个功德碑,广为宣传。他在江湖上的名声当然会迅速传播开来。正所谓“一传十,十传百”。就这样,宋江花费很少的钱财,把自己打造成“仗义疏财,扶危济困”江湖上声名显赫的“及时雨”。

这些贩夫走卒,他们所不知道的是:作为受惠者,你在享受宋江给予你的恩惠,其实宋江也在消费你,通过你的嘴巴,传播他的好名声,带给他更大的红利。

还有,在柴进庄上——过了数日,宋江将出些银两来与武松做衣裳。柴进知道,那里肯要他坏钱,自取出一箱缎匹紬绢,门下自有针工,便教做三人的称体衣裳。

你说,宋江做事做的绝不绝?用别人的钱,为自己办事,还收买了人心,打了柴进的脸。

过梁山,收入大量钱财——众头领挽留不住,安排筵宴送行,取出一盘金银,送与宋江;又将二十两银子送与两个公人。

在路上,一路撒钱。在赏给薛永五两银子的基础上——宋江又取一二十两银子与了薛永,辞别了自去。

到江州牢城,宋江更是不把钱当钱——宋江又自央浼人情,差拨到单身房里,送了十两银子与他;管营处又自加倍送十两并人事;营里管事的人,并使唤的军健人等,都送些银两与他们买茶吃。因此无一个不欢喜宋江。少刻引到点视厅前,除了行枷,参见。管营,为得了赌赂,在厅上说道:“这个新配到犯人宋江听着:先朝太祖武德皇帝圣旨事例,但凡新人流配的人,须先吃一百杀威棒,左右与我捉去背起来。”宋江告道:“小人于路感冒风寒时症,至今未曾痊可。”管营道:“这汉端的似有病的,不见他面黄肌瘦,有些病症。且与他权寄下这顿棒。此人既是县吏出身,着他本营抄事房做个抄事。”就时立了文案,便教发去抄事。宋江谢了,去单身房取了行李,到抄事房安顿了。众囚徒见宋江有面目,都买酒来与他庆贺。次日,宋江置备酒食,与众人回礼。不时间,又请差拨牌头递杯,管营处常常送礼物与他。宋江身边有的是金银财帛,自落的结识他们。住了半月之间,满营里没一个不欢喜他。

宋江在江州牢城里,对差拨,管营等人送钱,除了免除一百杀威棒棒打,更多是为了在监狱有个好的环境,为了把监狱当着休闲之所。再有,宋江给牢城营相关人员送礼,还能谋个好差事,又何须辩?——管营道:“这汉端的似有病的,不见他面黄肌瘦,有些病症。且与他权寄下这顿棒。此人既是县吏出身,着他本营抄事房做个抄事。”就时立了文案,便教发去抄事。

当然,如能结交一些江湖人士为我所用,则是再好不过的事。

这里,宋江大把撒钱,其实是在行贿。如果行贿受贿也算仗义疏财的话,那宋江疏的那点财,确实不算多。

后来,为了救卢俊义,宋江派柴进拿出千两黄金,到大名府去找蔡福,上下打点。再后来,为了找李师师打通赵官家的门路,一出手就是百两黄金。

我们继续看看宋江在跑路过程中的“疏财”。

送给武松十两银子。

武松打死了人,在柴进庄上逃难,宋江杀了阎婆惜之后,也逃到柴进庄上避难。按说二人都是“难民”身份,可武松在柴进家住的太久了,做出一些出格之事,以致惹得主人厌烦;而宋江是新客,正热乎着呢!柴进虽不至于撵走武松,心里讨厌武松却是无疑的。而武松也正想找个由头离开。碰巧宋江撒尿踩翻了武松烤火的铁锨。两人相遇,宋江一下子就看中了武松的潜力,对武松极力拉拢,并向武松灌输自己的世界观、人生观、价值观。武松作为青头小伙子,有一个江湖闻名的大哥提携自己,当然非常高兴了。可以说是宋江重新规划了武松的人生轨迹。

这宋江,说是到柴进庄上避难,实际上却处处给柴进添堵。看,柴进不喜欢武松,宋江非要让武松坐上座;柴进在这一年来,估计没有给武松做过衣服,宋江竟然当着柴进的面,自己掏钱要给武松做衣服;武松要离开柴进家,柴进拿金银酒食相待,而宋江在柴进之后,又相送武松十里,这有几个意思?置柴进脸面何在?

武松在感动之下,拜宋江为哥哥,并收受了宋江十两银子。我们说,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。按宋江在江州浔阳楼题的反诗,宋江的野心昭然若揭——自幼曾攻经史,长成亦有权谋——他对自己的才华、谋略是很在意、很自负的。——他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫——对祸乱唐朝多年、杀人如麻的黄巢,宋江也没看在眼里,宋江到底想干什么?估计没人会认为他是写着玩的吧。

那么,宋江送给武松银两,极力拉拢武松,就不令人奇怪了。那就是对潜力股,提前投资,投入感情,以备将来为我所用。

包括后边,对李逵撒钱也是同一个目的。当然,投资李逵和投资武松,二者的方式有异。武松这人,心思细腻,除了钱财,更需要关心呵护。所以,宋江用了更多的心血。而对李逵,则是投其所好,拼命砸钱。不是有句话这样说嘛——只要能用钱搞定的事情,那就不叫事情。宋江有的是钱。李逵,是宋江一眼就看中的打手。宋江对李逵的投资,可以说是一本万利。

这里,很多人容易产生一个疑问:宋江撒出去那么多钱财,他哪有那么多钱?

我们来慢慢的细细的分析。

宋江是个押司,是个小吏,平时为人办案,黑白两道均沾。正如武松轻判,卢俊义重判,王婆判凌迟,全凭小吏的一支笔——这支笔,就是来钱的根本,这支笔随意弯弯转转,大把的银钱就送到小吏的面前。我们看看武松被张都监陷害后,施恩为了救他,怎么使钱的。

——施恩将了一二百两银子,径投康节级。

——施恩相别出门来,径回营里,又寻一个和叶孔目知契的人,送一百两银子与他,只求早早紧急决断。那叶孔目已知武松是个好汉,亦自有心周全他,已把那文案做得活着;只被这知府受了张都监贿赂嘱托,不肯从轻。勘来武松窃取人财,又不得死罪,因此互相延挨,只要牢里谋他性命。今来又得了这一百两银子,亦知是屈陷武松,却把这文案都改得轻了,尽出豁了武松,只待限满决断。

而宋江,正处于这样一个关键岗位。他的灰色收入会少吗?这就是宋江“端的是挥金似土”的原因。

宋江杀惜,跑路在江湖上,仍然不会生活困顿。

我们知道,柴进喜欢家里“养”人。那宋江在柴进庄上吃住,柴进会让宋江掏钱吗?一年半载后,宋江离开了,柴进会让宋江空手而去吗?前有武松离开时,柴进金银相送——对一个不喜欢的人尚且如此,对于和自己齐名的宋江,柴进只会送的更多。

既然自己的后路有保证,又能收买一个小弟,何乐而不为呢?宋江的算盘打得啪啪响!

后来的薛永、李逵之流,宋江的收买手段更是轻车熟路。宋江送钱给他们,更能传播他仗义疏财的美名。为何?薛永是个跑江湖的,如果宋江送给他金银,可以很快传扬出去,对宋江的名声大有好处。而江州地方恶霸,在听到宋江的大名之后,也会和宋江形成某种形式的联盟;可以这样说,宋江利用仗义疏财的美名,在下一盘很大的棋。

而实际上,宋江在跑路途中所撒的钱财,没有一文是他自己所出。

宋江发配前,曾和弟弟说过一番话。

——宋江临别时嘱付兄弟道:“我此去不要你们忧心。只有父亲年纪高大,我又累被官司缠扰,背井离乡而去。兄弟,你早晚只在家侍奉,休要为我到江州来,弃撇父亲,无人看顾。我自江湖上相识多,见的那一个不相助,盘缠自有对付处。天若见怜,有一日归来也!”

不说他在柴进庄上,孔太公庄上收的礼金,单看他在经过梁山时,晁盖等人送给他多少钱——取出一盘金银送与宋江。又将二十两银子送与两个公人。

——上次,为了感谢宋江,晁盖给宋江送一百两黄金,这次,应该不会差多少。一百两黄金值多少钱?按十六两一斤吧,也有六斤多,按三百元一克算,也值人民币900000元,就算一半吧,也有500000元。

有这么多钱,宋江想打点谁,想作作秀仗义疏财,不是轻而易举的吗?更何况,除了在梁山大把进账之外,在揭阳镇,穆弘等人又送给宋江一盘金银——又值多少钱?大家自行脑补吧!

宋江是在仗义疏财吗?宋江是在大肆敛财嘛!那么多金主给他送钱,供他挥霍,你还说他在仗义疏财,谁信啊!

对宋江的所谓仗义疏财,我们用事实说话:做押司时,用灰色收入所得,撒钱买名声;浪迹江湖时,他是拿着别人的钱,进大钱,出小钱。没犯事前,宋江通过小恩小惠,让那些三姑六婆,卖酒挑担,游街窜巷之流为他积攒名声;在他犯事后,利用他为梁山通风报信之事,再次扩大名声。

——燕顺道:“仁兄礼贤下士,结纳豪杰,名闻寰海,谁不钦敬!梁山泊近来如何兴旺,四海皆闻。曾有人说道,尽出仁兄之赐。不知仁兄独自何来?今却到此?”宋江把救晁盖一节,杀阎婆惜一节,却投柴进同孔太公许多时,并今次要往清风寨寻“小李广”花荣,──这几件事,一一备细说了。

不管是吴用故意散布,还是宋江自己有意传播,总之,宋江私放晁盖,对梁山泊有恩,在江湖上已经成为众所周知的事情。宋江仗义疏财的名声更加响亮。

而宋江正是利用这一点,逐步扩大自己的影响力,一步步走向江湖权力的巅峰。

自从上了梁山,再也没见宋江有过仗义疏财之举。因为,这时候,他已经是梁山首领了,已经名声在外了。宋江的大名远播四方。如果再疏财的话,那就纯属浪费钱财了。

再有,上山后,宋江已经是名副其实的贼寇了。作为贼寇,再去仗义疏财,谁敢接受;作为贼寇,再去仗义疏财,还能买来“有仁有义”贼寇的名声?

宋江算计极深,他是不会做亏本买卖的。

上山后,宋江注意力已经转移了,他把精力主要放在权斗上。和晁盖斗,架空晁盖,夺取领导权;赚人头上山,壮大队伍;和朝廷斗,和朝廷讨价还价。