儒家思想是怎样的,如何理解解读,才能够客观地评价及认识?

儒家倡导推行仁爱、忠恕、孝悌、礼义、廉耻、中庸思想教义。既然如此(儒家倡推“仁”“忠恕”与“中庸”等理念),那么对待儒家的认识之“一无是处”者和“无限拔高”,是都不符合“仁爱”“忠恕”“礼义”“中庸”思想的,尤其前者大失客观,有违自然法则和哲学思维。

为何现在的人,对待儒家思想存在“一无是处”与“无限拔高”之两极分化,究竟是什么原因?是文可清楚地回答此问题,作者早在多篇文章已涉及这方面的内容,当然是在澄清的同时以“继绝”的理念,对孔子儒家思想进行解读,普及与传承国学/儒学/传统文化方面的知识。也可以说,可能作者属于后者,故对前者有着非常清醒的认识。可谓前者无一不是没有多少文化和不读经典、不懂历史,不懂儒家,对国学易学儒学知之不够,或对孔子儒家根本不了解,和还在以五四新文化运动和批孔运动时的思想来看待儒家的。是故,一些人没把儒学思想搞懂就信口雌黄,如什么儒家把人三六九等、为统治阶级服务、禁锢思想等等。试问,把人分成三六九等的是孔子儒家么?三六九等代表的只是等级和差别么?实质上“三六九等”是封建社会的劳动分工,是文明制度与社会进步的象征。即所谓的对儒家思想之“无限拔高”之者,毫无疑问,定是研读了《四书五经》《十三经》真正懂儒学易学层面的,最起码是读儒书懂儒家的,为何如此肯定,因作者即在这个圈层。然而近年又出现了一种反常情况,可能是感到孔子儒家的地位思想不可动摇,又抛出了先秦之前的儒家和之后儒家之分割言论,殊不知没有先秦的孔孟诸圣贤即没有儒家,没有秦汉宋明理学之董子、二程、朱子等对儒家思想的继续发展,就不会有华夏的儒学,中华文明文化根脉的传承就会中断绝断,这又是什么意思?

《论语·为政》“多闻阙疑,慎言其余,则寡尤。多见阙殆,慎行其余,则寡悔。”人之一生,时难免犯幼稚有失有错。在国学文化方面片面歪曲,多为不读经典儒书的文儒两盲;有实学却狂狷言论偏激不知自省,多是年轻缺乏阅历者。然难的是,人的思维能力是有局限的,即使活到八十岁也难免有失犯错,也有很多东西还不懂不知没有悟透,即使懂得也难以做到位。当然,怎样评价孔子儒家,都是个人的认知,学过哲学心理学的都清楚,即一个人的思维认识往往是不准确的,即不代表真理也不代表法则——因为个人的观点认识带主观性片面性表面性意识。因其基于自身的程度层次水平出发,带有个人的巨大局限,不能代表正确思想和事物发展客观规律,故做不得准。当然,一是认为对儒家思想“无限拔高”者,与对儒家思想批的“一无是处”其实没有多大区别,即对儒家思想的理解还浅,还并没有真正弄懂儒家。而科学的态度是务实求真、追根溯源、正本清源、洞悉事物的本质,以客观正确的基础上认识评价儒家。但又很矛盾,因文化之限,看不了书,读不懂经典,便理解不了儒家思想,若此又如何能够以科学求真的态度追根溯源、正本清源、洞悉事物本质,能够客观正确地理解儒家思想、认识评价儒家思想?

中国诸子百家一源皆出于《易经》,尤其儒家、道家。儒家继承了乾卦之乾理,道家基础了坤卦之坤理。儒道两家在对于天道、地道、人道之对自然之洞悉认识上——儒家的“一阴一阳之谓道”、仁、知天命与《中庸》与道家的自然无为,可以说已完全处于同一境界水平,有异曲同工、殊途同归之处。然总体上道家思想与境界与儒家只是论述上的差别,但道家思想存在巨大缺陷,即出世只追求自己的思想境界及排斥诸家,更是从根本上无意关注国计民生,即从思想学说上道家根本不具备(儒家那样系统的)经世致用之治世治术。

“人之道成为天地万物之道的最终实现,人跻身物的最高境地。转进造化之成物,而有人文再造的由凡趋圣。士志于道而以仁自任的人生实现之道,成为人道的典范。生命价值自觉与主体使命承当,是人道的本质特色。”这是当代国学学者对儒家思想的高度概括与认识定位。即儒家思想所倡导的,所能达到的境界高度,天人合一的程度,除儒家之外诸子家,都没有达到和与之比及。

《易传》与《中庸》创造性地诠释与转化,使人与天地并立为三才,贯通天道、地道、人道与运动节律的交会的揭示,都是人类开创以来对宇宙人生最高聪明的认识与揭示。《礼记·大学》:“物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”孔颖达疏:『物有本末,事有终始”者,若于事得宜,而天下万物有本有末,经营百事有终有始也。“知所先后”者,既能如此,天下百事万物,皆识知其先后也。“则近道矣”者,若能行此诸事,则附近于大道矣。』此句之示还不仅如此,其揭示了事物的根本、规律本质,蕴含自然法则。只有了解了“物”与“事”的本末终始,才能遵循规律,顺应自然,成就一事一物。大学之道实为人生之道,是人格修养,明德良知,济世安民的大学问。九层之台,起于垒土,知根本知方法知规律而循之,方可成长发展。

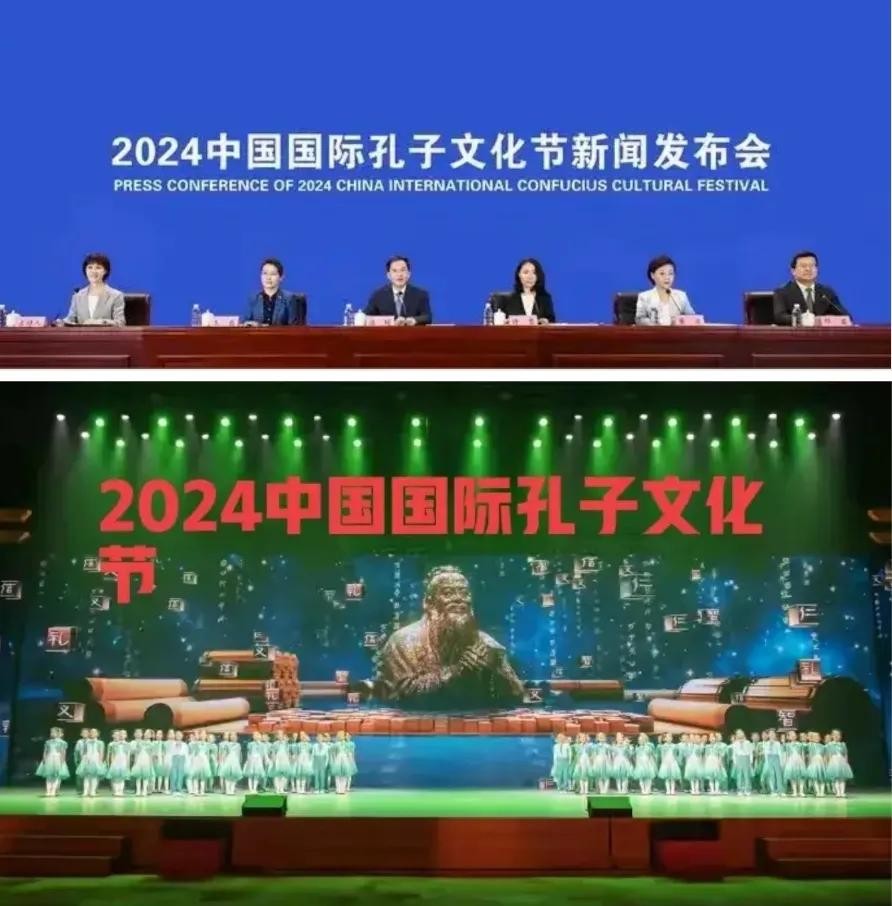

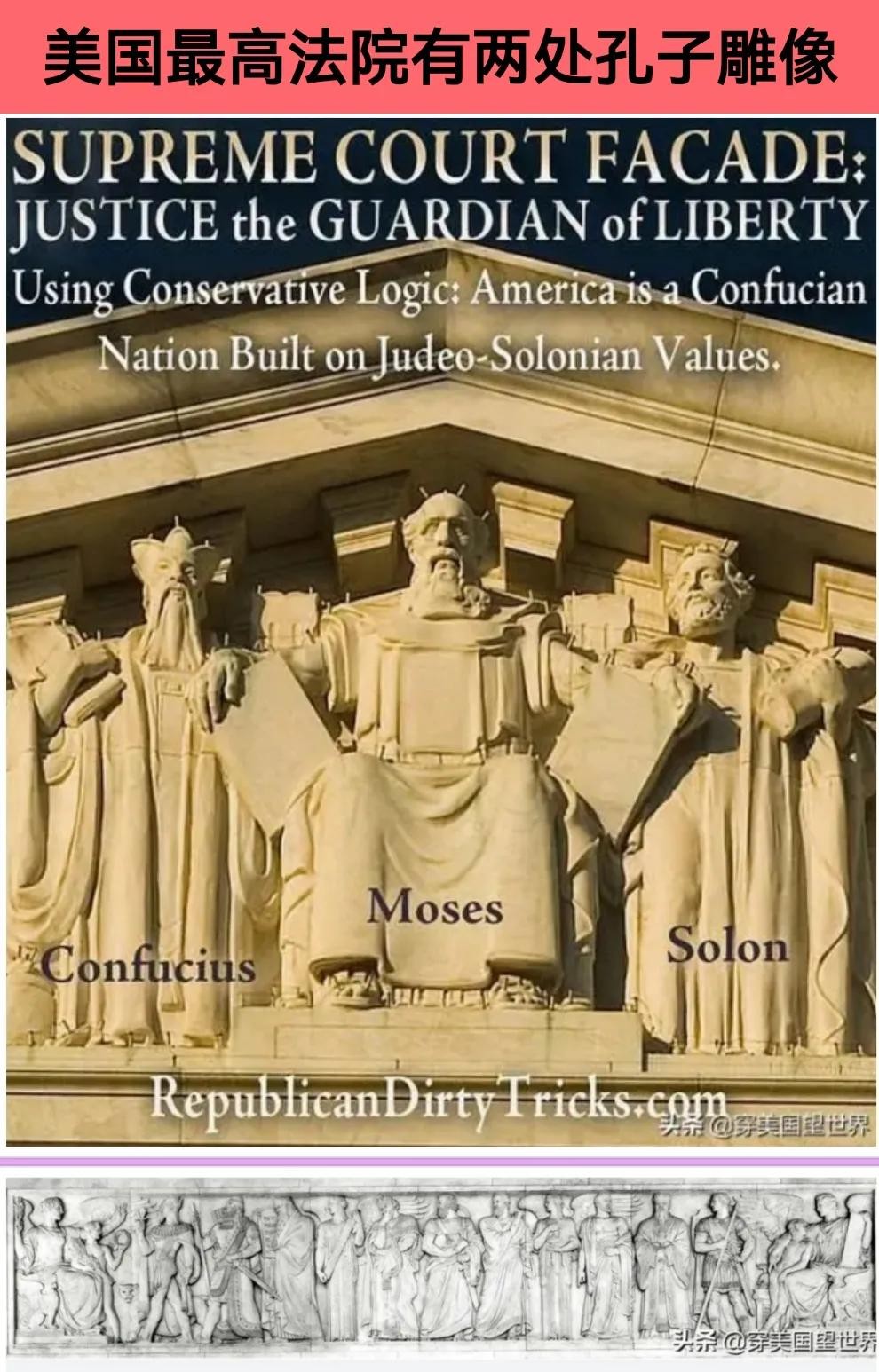

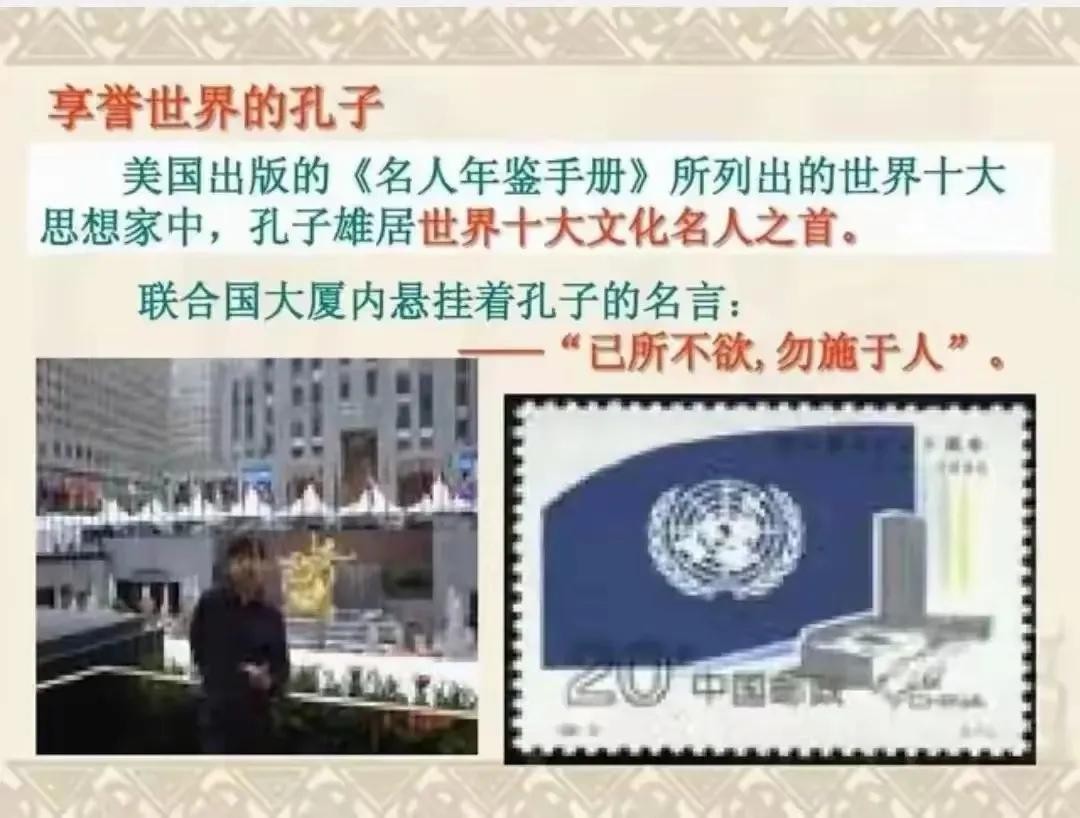

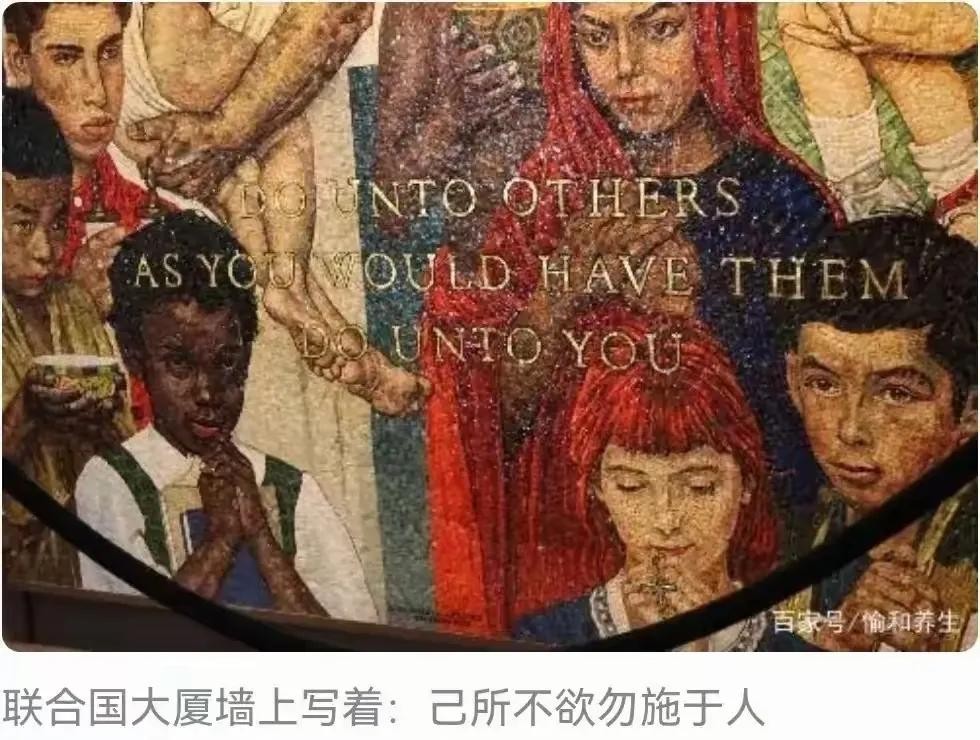

中国从古到今,包怀各国文明协和万邦。“自古以来,中华民族就以‘天下大同’、‘协和万邦’的宽广胸怀,自信而又大度地开展同域外民族交往和文化交流”。延续“大道之行,天下为公”的文明传承,持守“协和万邦”、“和实生物”的精神追求。这就是中国现在官方对外宣扬的儒家思想。中国各地正在进行对孔子儒家的纪念,和对儒家思想的宣扬。孔子儒家“仁者爱人”,教化天下,维护社会与秩序稳定具有需要作用,倡导仁爱、忠恕、孝悌、礼义、廉耻、中庸,至诚赞天地之化,齐家治国平天下,向世界倡导宣讲‘天下大同’、‘协和万邦’,延续“大道之行,天下为公”的文明传承,持守“协和万邦”的精神追求,儒家思想对内稳定对外斗争——正是应对百年未有之大变局所需要的,儒家思想,永远是中国、世界需要的!

儒家思想到今天已超过2575年,看看满清政府,再看看建立新中国的教员,同样一个国家但为何差距差别大的无法形容?从为人民服务,到构建人类命运共同体,都是儒家思想。不可否认,在中国超过2575年的历史中,主要是儒家思想在治国化民,毋庸置疑,历史可知历史已证,儒家思想的主体乃是人类社会须臾不可离之道,正因如此,所以它永远不会过时。

结语

故认为,孔子与儒家思想是最高道德的人,最完美的至圣,最完善的哲学体系,最完善的社会伦理道德思想体系,更是中华民族治国平天下,经世致用最完整有效的治术。这一点须清楚明白。这不是对儒家的“无限拔高”,是对儒家之宇宙对万事万物以自然客观的看待,是对儒家合理正确的认识评价。是故,窃以为即使对儒家,即使有什么“无限拔高”都不为过——因为儒家本身就是如此,因为儒家言行即此,因为儒家的思想境界达到了做到了这样程度。

见有言:“很多人对待儒家思想要么是批的一无是处,要么是对儒家思想无限拔高。这二种倾向都不是一种科学的态度,应对儒家思想进行客观的评价,扬善去恶。”对于“扬善去恶”之言,劝诫的应是看了和没看过儒家经典的,应理性客观正确地评价孔子儒家,才能做好自己。必须肯定的是,孔子儒家思想只有“善”,绝没有“恶”。否则,不是儒家。

杲杲湖山

2025年1月1日