贝的由来,贝的由来和什么有关?

贝的由来和什么有关

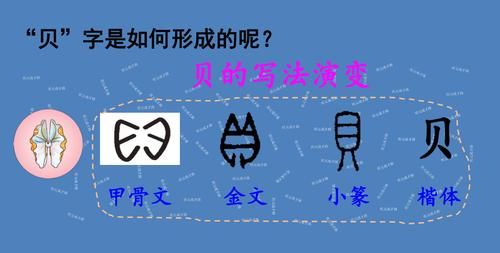

贝,最早见于甲骨文,其本义是牡蛎、蛤或其它软体动物中腹足类和瓣鳃类的统称

贝,早期甲骨文像水生甲壳动物的外形。造字本义:有石灰质硬壳的水生软体动物。这种软体水生动物的外壳因其美观、经久、难得(古中原离湖海水域远),被古人视为珍奇,后来发展为原始货币。

晚期甲骨文突出了水生动物的两根触须。金文承续甲骨文字形。篆文承续晚期甲骨文字形。俗体楷书依据草书字形省去正体楷书字形中保存的甲壳上的两道花纹。

贝,字的由来

贝,早期甲骨文像水生甲壳动物的外形。造字本义:有石灰质硬壳的水生软体动物。这种软体水生动物的外壳因其美观、经久、难得,被古人视为珍奇,后发展为原始货币。晚期甲骨文突出了水生动物的两根触须。金文承续甲骨文字形。篆文承续晚期甲骨文字形。楷书依据草书字形,省去正体楷书字形中保存的甲壳上的两道花纹。

贝:

贝,汉语汉字,读作bèi,最早见于甲骨文,其本义是牡蛎、蛤或其它软体动物中腹足类和瓣鳃类的统称,即《说文解字》:“贝,海介虫也。”又指贝壳、贝形花纹等,也指古代用贝壳做的或贝形的货币。

贝的故事通过介绍什么的由来

贝的故事简单介绍了甲骨文“贝”字的由来。没有介绍贝的表现,是介绍了贝壳的两个作用,正因为古人把贝壳当作钱币,所以带有贝字旁的字大多与钱财有关。

贝的来源和传说

贝的由来:古时人们用贝做货币,或者做成装饰品。贝和钱币有关。

贝字的来源

贝字来源于骨刻文演变。

详细字义

贝

(1) 象形。甲骨文和金文字形,象海贝形。汉字部首之一。古时以贝壳为货币,又用作装饰,故从“贝”的字多与钱财宝物、装饰品或贸易商品有关。、

(2)贝壳,牡蛎、蛤或其它软体动物中腹足类和瓣鳃类的统称。体软无节,外束膜一层曰外套膜,能分泌液质,结构成壳,名为介。

(3) 又如:贝阁(用贝壳装饰宫门前的楼观);贝阙(以贝装饰的宫门楼观);贝文(贝壳的纹彩);贝饰(贝制的饰物);贝雕(在贝壳上雕刻或镶嵌的工艺品。包括人物、山川、花卉、动物以及家具、文具等)

(4) 古代货币

贝的雅称

干贝又叫“江瑶柱”、“扇贝柱”。干贝富含蛋白质、碳水化合物、微量元素等多种营养成分,所以深受广大消费者的喜爱。干贝的品种有哪些。

日本干贝:它主要分为两种干贝:宗谷干贝、青森干贝。宗谷干贝体积较大,色泽金黄,表面干爽,一般带有少许裂纹,且质量较高,味道亦特别浓郁,它名称的由来是因为它的生产地就叫宗谷,是出产干贝最著名的地方;青森干贝体积比宗谷干贝略小,味道不及宗谷干贝香浓,但较清甜;色泽一般是浅金黄色,贝粒质地较松散,裂纹较明显。

贝的起源

首先是一个贝壳,然后又变成印,卩变成子,又变成贝,冂又变成凡目,最后又变成为贝字。

这就是贝字的由来。

一下“贝”这个姓氏的起源

姓氏源流贝(Bèi)姓源出有二:1、以国命名。出自姬姓,是文王庶子姬奭之后。召开康移封于蓟,其支庶子孙食采于河北巨鹿浿水,建立了郥国,为燕国附庸,其子孙遂以国名为郥姓,后去邑为贝氏。这一支贝姓,望出河北清河(今河北省清河)。2、以地名命姓。因世居贝丘的人。以地名命姓,遂为贝姓。成为贝姓的一支。贝丘在今山东省博兴县东南。迁徙分布贝姓在大陆与台湾均未进入前一百大姓。远祖起源于西周时期,上古时周文王的一个儿子被封在今天的河北省巨鹿浿水,建立了郥国,公族子孙就时代以国名为郥姓,后来他们去掉“邑”字边旁,改姓“贝”。因此,“贝”姓也出自周朝王室之姓,姬姓。后来,有一支贝姓从河北迁移到今山东博兴地方,由于贝姓人逐渐增多,该地被称为贝丘。另一些居住在贝丘的人,也有就此改姓“贝”的。贝姓后来在清河郡发展成望族,世称清河望。历史名人贝 俊:唐代画家,工花鸟,犹工鹰鹘。见《历代名画记》。贝 琼:明朝文学家,字廷居,浙江省崇德人。博览群史,工诗能文。明初召修《元史》,官国子监助教。有《清江文集》。贝 泰:明代太学士,字宗鲁,金华人。少以文行闻,永乐举人。累官国子祭酒,前后在太学四十余年,六馆之士,翕然从化。后致仕卒。贝青乔:清代诗人,字子木,江苏省吴县人。诸生。鸦片战争时,曾为奕经幕僚,于浙东抗击英国侵军,目睹清政府腐败,写了许多爱国诗篇,影响较大,有《半行阉诗存》。贝义渊:南朝梁书法家,吴兴人。书有《梁始兴忠武王萧詹碑》,现存江苏南京,碑文残损过半,留存的字,带有行草笔意,颇为雄难。贝钦世:宋代江阴知县,上虞人有惠政。县有运河久湮,贝钦世欲浚治之,大姓争捐金为助,不逾月而成。贝时璋:浙江省宁波镇海人。杰出的生物学家、教育家。1921年毕业于同济大学医预科。1921年至1928年留学德国,获土滨根大学博士学位。1978年、1988年土滨根大学又先后两次授予自然科学博士学位。 1948年当选为中央研究院院士。1955年被聘为中国科学院学部委员(现称院士)。历任浙江大学理学院生物系教授、系主任理学院院长,中国科学院实验生物研究所研究员、所长,中国科学院生物物理研究所研究员、所长、名誉所长。曾任中国动物学会理事长,中国生物物理学会理事长,中国科技大学生物物理系主任、研究生院生物教学部主任,《中国科学》和《科学通报》副主编,《中国大百科》总编委会副主任,生物学分编委会主任;第一、二、三、四、五、六届全国人民代表大会代表,第三、四、五、六届全国人大常委会委员等职。