废除科举制:历史的必然与社会的变革

科举制是中国历史上持续了1300多年的选拔官员的制度,始于隋朝,成熟于唐朝,直到清朝末年才被正式废除。科举制在中国历史上扮演了重要角色,既是社会流动的渠道,也是文化传承的载体。然而,随着社会的发展和变革,科举制逐渐暴露出诸多弊端,最终在清末的历史背景下走向终结。本文将全面探讨科举制的历史背景、发展过程、弊端及其废除的原因与影响。

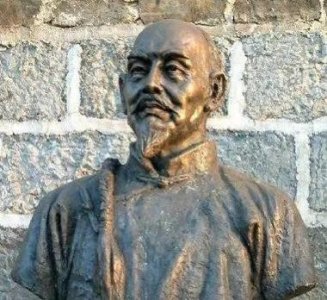

起源与演变

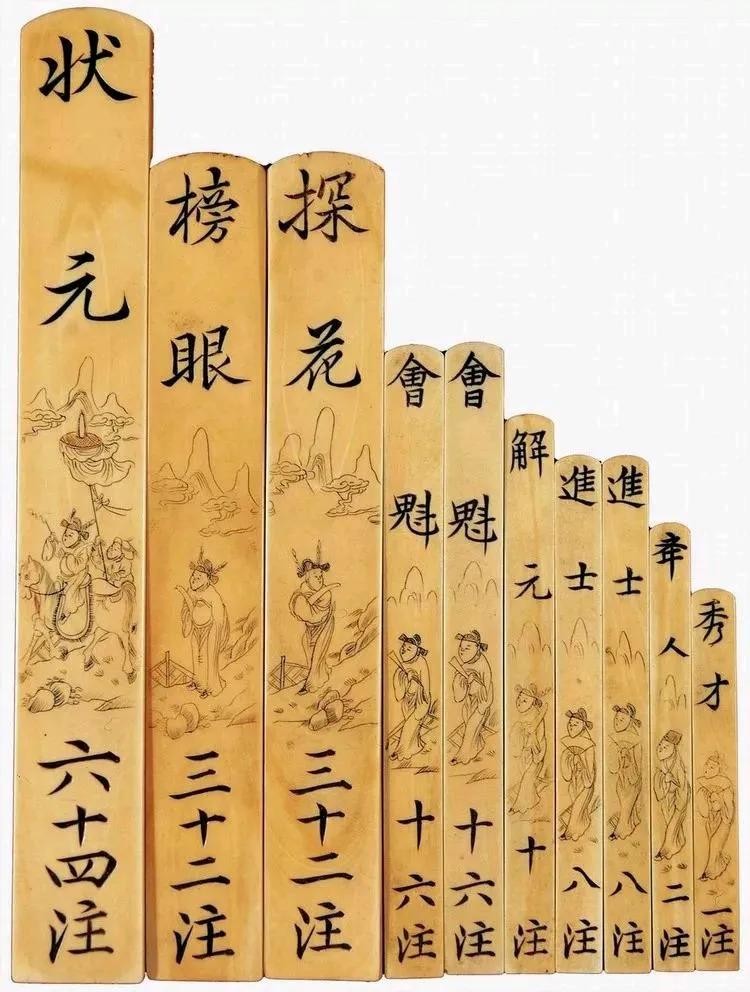

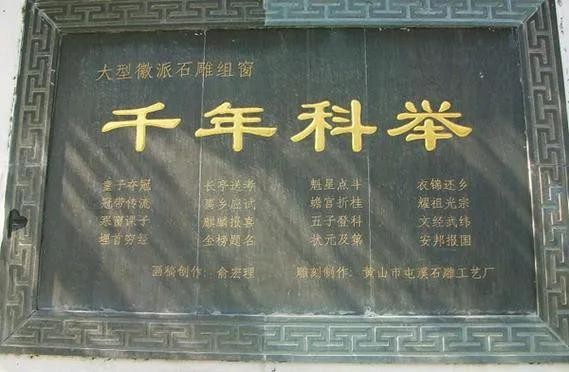

科举制起源于隋朝,经过唐朝的完善,成为选拔官员的主要方式。科举考试的内容主要包括四书五经等儒家经典,考试形式分为乡试、会试和殿试,最终由皇帝亲自主持的殿试决定各级官员的任命。科举制的实施,使得士人通过考试获得官职成为可能,打破了贵族世袭的局面,为社会流动提供了机会。

科举制的繁荣

在宋朝,科举制达到巅峰,考试的内容和形式不断丰富,形成了以文人治国的局面。士人阶层逐渐成为社会的中坚力量,文化教育的普及使得更多的人有机会参加科举考试,形成了庞大的士人群体。科举制不仅促进了文化的发展,也推动了社会的变革。

尽管科举制在一定历史阶段促进了社会的流动与文化的繁荣,但随着时间的推移,其弊端逐渐显露:

应试教育的弊端

科举制强调应试,导致教育内容过于单一,重视死记硬背,忽视实际能力的培养。学生们为了应付考试,往往只关注经典的解读,而缺乏对现实问题的思考与解决能力。这种应试教育的模式限制了人才的全面发展。

社会阶层的固化

虽然科举制提供了社会流动的机会,但在实际操作中,许多有钱有势的家庭依然能够通过资源和关系获得更多的考试机会,导致社会阶层的固化。许多平民百姓难以通过科举改变自身的命运,反而加剧了贫富差距。

政治腐败与官僚体系的僵化

科举制的长期实施使得官僚体系逐渐僵化,许多官员只重视科举成绩,而忽视实际治理能力。这导致了清朝末期,官场腐败现象严重,许多官员为了保住自己的地位而不敢进行改革,进一步加剧了国家的危机。

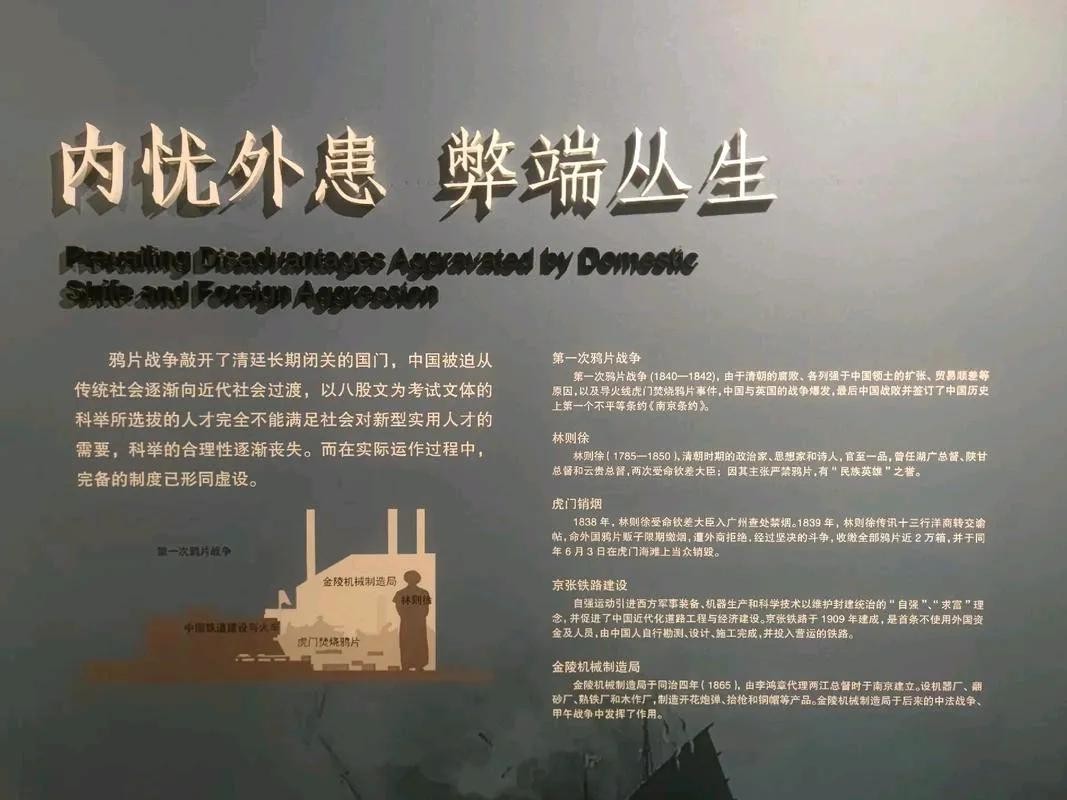

外部压力与内忧

19世纪末,鸦片战争后,中国面临着外有压力、内有动荡的局面。列强的侵略使得清朝的统治岌岌可危,社会矛盾加剧,民众的不满情绪高涨。义和团运动和辛亥革命的爆发,反映了民众对现状的不满和对变革的渴望。

维新思想的兴起

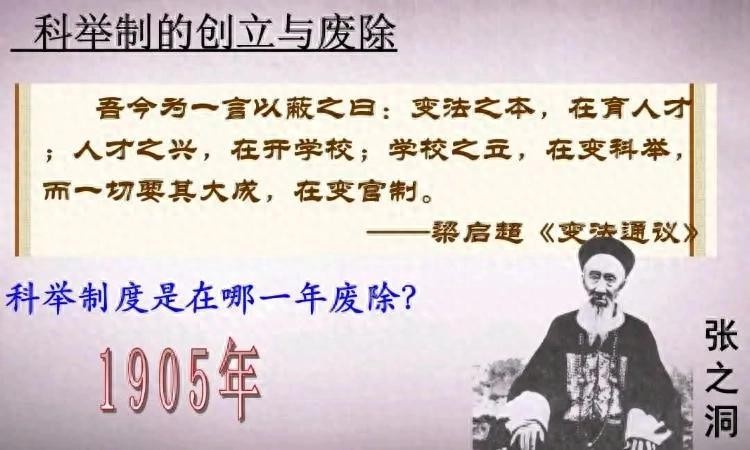

随着西方思想的传入,维新派开始倡导改革,主张学习西方的先进制度。康有为、梁启超等维新思想家提出了废除科举、建立现代教育制度的主张,强调科学与实用知识的重要性。他们认为,只有通过教育改革,才能培养出适应时代需要的人才,推动国家的现代化。

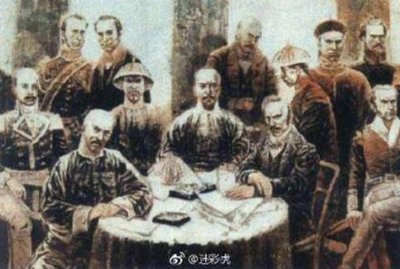

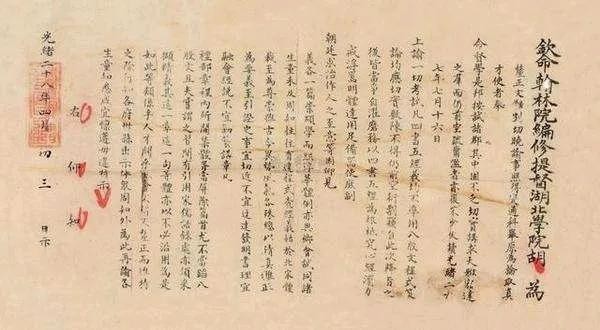

清政府的改革尝试

面对内外压力,清政府在1901年开始进行一系列的自我改革,试图挽救岌岌可危的统治。1905年,清政府正式宣布废除科举制,转而建立现代化的教育体系,开设新式学校,推广实用科学与技术教育。

教育制度的变革

废除科举制后,中国开始建立现代教育体系,设立了许多新式学校和大学,课程内容逐渐丰富,注重科学与实用知识的学习。这一变化为中国培养了大批具有现代意识的人才,为国家的现代化奠定了基础。

社会结构的变化

科举制的废除打破了士人阶层的垄断,促进了社会的流动与变革。新兴的商人阶层和工人阶级逐渐崛起,推动了社会结构的多元化与复杂化。人们开始关注个人的价值与发展,社会思想也逐渐向民主与平等靠拢。

政治体制的变革

废除科举制后,中国的政治体制逐渐向民主化方向发展。辛亥革命后,清朝灭亡,民国成立,政治权力逐渐向民众开放,推动了政治体制的变革与现代化。

文化的多元化

科举制的废除使得文化的发展不再局限于儒家经典,更多的思想与文化开始涌入中国。西方的科学、民主、自由等思想逐渐被接受与传播,推动了中国文化的多元化与现代化。

科举制的废除是中国历史上一个重要的转折点,标志着中国从封建社会向现代社会的转型。尽管科举制在历史上曾发挥过积极作用,但其弊端也日益显露,最终导致了其被废除的必然性。通过对科举制的反思,我们可以看到,教育制度的改革与社会的进步是相辅相成的,只有与时俱进,才能培养出适应时代需要的人才,推动国家的现代化进程。

今天的中国,正在经历着新的变革与挑战。在全球化与信息化的背景下,我们需要继续推进教育改革,注重培养创新能力与实践能力,以适应时代的发展与变化。历史的教训时刻提醒我们,只有不断反思与调整,才能在变革中立于不败之地。