洛阳100个历史遗址系列之五十九:南唐后主李煜墓

作者按:

历史文化遗址不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。

如果要选择历史文化遗址能够代表中国的城市,我首选洛阳,这是一座古韵悠悠、底蕴厚重的历史古城,有5000千年的文明史、4000年的城市史、1500年的建都史。作为黄河文明的摇篮、河洛文化的源头,古代东方城市的坐标,洛阳开启了第一扇华夏文明之门。

人们常说,“一部洛阳文化史,半部中华文明史!”行走在河洛大地,不经意用脚踢起一块砖头瓦片,都有可能代表着一段历史,蕴藏有一个美丽的传说。难怪司马光曾由衷地感叹:“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”

保护一条巷、珍视一座城,有一方屋檐安居乐业,有一片“乡愁”立根立本,这是当代国人的梦想。作为一个河洛文化的爱好者,本人到洛阳工作后,一直致力于收集、整理和研究河洛文化。现特整理出散落于田间地头、藏匿于街头巷尾或鲜为人知的洛阳历史100个遗址系列,以期为洛阳打造国际人文交往中心助一臂之力。今天推出洛阳100个历史遗址系列之五十九:南唐后主李煜墓

南唐后主李煜墓

据史料记载,在洛阳市孟津县朝阳镇后李村北,有一座微微隆起的土丘,名曰“老坟台”。

当地人称,这个老坟台就是南唐后主李煜的陵墓。据马令的《南唐书》记载,李煜死后“以王礼葬洛京之北邙山”,即今河南省洛阳市北。清朝雍正年间王士俊撰的《河南通志卷四十九》明确记载:“后主墓在府城北一十里北邙山,即南唐后主李煜也。”

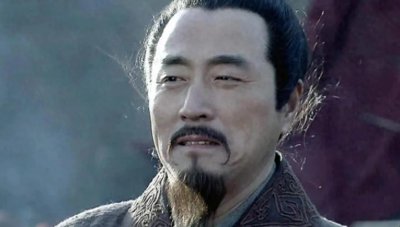

千年词帝李煜,又称南唐后主,因一首春花秋月何时了的绝命词而流传流传千古。其中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”成为一曲生命的哀歌,抒发了亡国后顿感生命落空的悲哀。

李煜,五代十国时期的南唐元宗(南唐中主)李璟的第六个儿子,宋建隆二年(961年)6月在金陵即位,后世称其为南唐后主;因在词赋方面开创了先河,后世又称为“词圣”“千古词帝”。

据史料记载,李煜在位期间,“性骄侈,好声色,又喜浮图,为高谈,不恤政事。”公元974年12月,面对宋太祖赵匡胤的强大攻势,金陵城破,李煜率宰相汤悦等文武百官以及他们的眷属、随行人员等“肉袒出降”,被宋军押送到汴梁,结束了15年的帝王生涯。

归降以后。宋太祖赵匡胤封李煜为“违命侯”、拜左千牛卫将军。976年11月宋太祖赵匡胤去世后,继位的宋太宗赵光义,改封李煜为陇西郡公。

978年(太平兴国三年)的一天,赵光义让南唐旧臣徐铉去探望李煜。这徐铉就是当年李煜手下的中书舍人、吏部尚书。亡国君臣相见,自然是百感交集。李煜文人心性,一时兴起,悲愤忧伤地叹息说:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”。徐铉见他在如此情景下还敢说这种话,吓得不敢回答,退而告之。赵光义闻之大怒,于是心生杀机。

公元978年七夕之夜,恰是李煜42岁生日,后妃们在庭院中张灯结彩,为李煜拜寿。酒过三巡、菜过五味,这种热闹的气氛,勾起了李煜对沦落异乡,受人凌辱、不堪回首等诸多往事的苦思苦恋,巨大的失落感令李煜心力交瘁,心中产生了无尽的愁恨,于是,一首《虞美人》便挥笔而就。李煜命故妓在小楼作乐,声泪俱下地演唱着“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”

宋太宗赵光义得到密报,顿时龙颜大怒,立刻派儿子赵元佐以贺寿为名送去了一瓶御酒,李煜奉命饮下后,当夜全身抽搐,五官收缩,身体抽搐,首足相接。就这样,曾做了15年南朝皇帝和度过4年多囚禁生活的李煜,在翌日凌晨驾鹤西去。李煜死后,小周后悲痛欲绝,不久也随之而死,与李煜同葬。

为昭告天下,宋太宗赵光义追封李煜为吴王,赠太师,特诏辍朝三日,以示哀悼,同时命中使莅葬,凡丧祭所须,皆从官给,命原南唐旧臣徐铉为李煜写墓志铭。因李煜“性宽恕,威令不素著,好生戒杀”,死后,江南人闻之“皆巷哭为斋”。

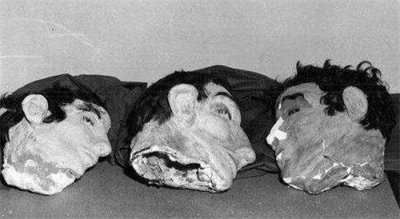

2013年7月3日,洛阳市文物管理单位在访查孟津县朝阳镇后李村时,发现一些残缺的唐宋时期石翁仲、石羊、望柱等墓前石雕,并在周围发现大型唐宋时期陵墓。

初步勘探结果显示,石雕附近确有一座较大型唐宋时期墓葬,墓葬时代也与李煜死葬时期的历史记载基本吻合,疑为李煜墓。