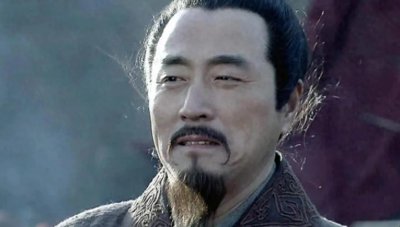

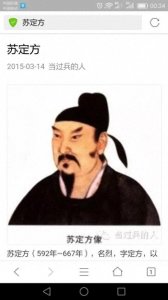

康有为:变革与坚持的历史人物

引言

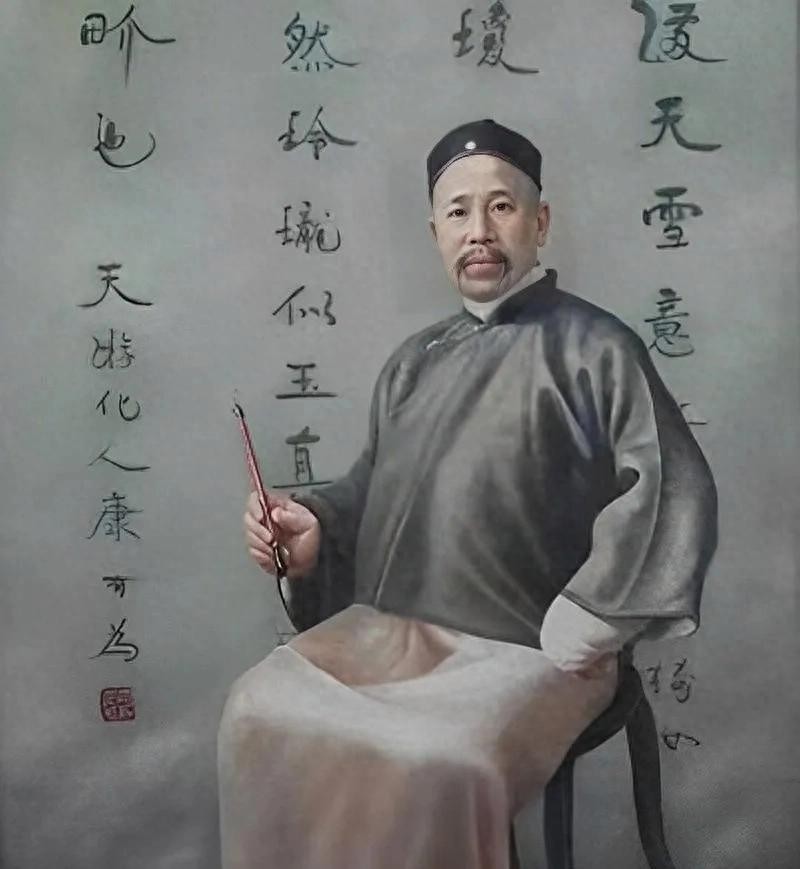

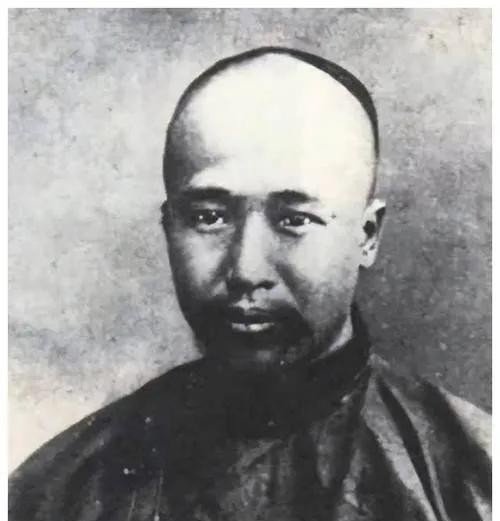

康有为(1858年-1927年),字君绶,号长庚,晚号涤生,是清末民初著名的政治家、思想家、教育家和改革家。他是戊戌变法的主要倡导者之一,对中国近代史的发展产生了深远的影响。康有为的生平经历、思想主张及其在历史变革中的角色,构成了中国近代史上一个不可忽视的篇章。

一、早年经历与教育背景

康有为出生于广东省番禺(今广州),自幼聪慧,博览群书。他的家庭背景虽不算显赫,但父亲康有为为人严谨,注重教育,深受影响的康有为在少年时期便展现出对传统文化的浓厚兴趣。康有为在科举制度下接受了传统的儒家教育,成为了一名秀才。

在1868年,康有为考取了举人,随后又在1879年考中进士,成为了清朝的一名官员。尽管他在科举考试中取得了一定的成就,但对清朝腐败的体制和封闭的社会环境感到失望,逐渐萌生了变革的想法。

二、戊戌变法的核心人物

康有为的思想受到西方启蒙思想的影响,尤其是对民主、科学、教育等观念的推崇。他在1895年留学日本,接触到西方的政治和社会制度,这段经历极大地开阔了他的视野。在日本,康有为与其他留学生共同探讨中国的未来,形成了对变革的强烈渴望。

1898年,康有为在光绪皇帝的支持下,发起了戊戌变法。这场变法运动旨在通过一系列政治、经济和文化改革,拯救岌岌可危的清朝。康有为提出了“立宪、兴民、强国”的主张,试图通过建立宪法、改革教育、发展工业等手段,推动国家的现代化。

然而,变法的推进遭到了保守派的强烈反对,尤其是慈禧太后及其支持者。最终,戊戌变法以失败告终,康有为被迫逃亡海外。

三、流亡生涯与思想传播

戊戌变法的失败并没有让康有为放弃对中国未来的思考与探索。流亡生涯中,他继续传播自己的思想,撰写了大量的文章和书籍。他在海外积极参与华侨的政治活动,试图团结力量,推动中国的变革。

康有为在流亡期间,提出了“新民说”,强调国民意识的觉醒和教育的重要性。他认为,只有通过教育提升国民素质,才能实现国家的富强和独立。他的这些思想在当时的华侨中产生了广泛的影响,激励了许多人参与到中国的现代化进程中。

四、回国后的努力与再度失利

1911年辛亥革命爆发,清朝灭亡,康有为回国参与新政。他希望借助辛亥革命的契机,继续推动政治改革。然而,随着新政府的建立,政治局势复杂,康有为的理想再次遭遇挫折。他发现,许多曾支持变法的士人和官员并不愿意接受激进的改革,反而更倾向于保守的政治道路。

尽管如此,康有为依然不懈地努力推动教育和文化的改革。他提倡建立现代学校,引入西方的教育理念,培养新一代的国民。他的教育思想影响了中国许多教育家的发展,成为现代教育改革的重要先驱。

五、晚年的反思与影响

康有为在晚年回顾自己的政治生涯,感慨万千。他在1927年去世之前,仍然保持着对中国未来的关注与思考。他的著作《大同书》展现了他对理想社会的追求,提出了“大同”社会的构想,强调人类的团结与和谐。

康有为的思想不仅影响了当时的政治局势,也为后来的改革者提供了重要的理论基础。他的变法思想、教育理念和对国家未来的设想,成为了中国现代化进程中不可或缺的一部分。

六、历史评价与遗产

康有为在中国历史上被视为一位具有争议的人物。有人认为他是推动中国现代化的重要先驱,称赞他的勇气和智慧;也有人批评他在变法过程中缺乏足够的政治手腕和策略,导致了变法的失败。然而,无论评价如何,康有为的贡献和影响都是不容忽视的。

康有为的思想在后来的历史进程中得到了进一步的发展和传播。他的教育理念为新文化运动和五四运动提供了重要的思想基础,许多后来的思想家和政治家都受到他的影响。

结语

康有为的生平是一部充满变革与坚持的历史。他的理想与追求不仅是个人的奋斗,也是时代的呼唤。在中国近代史的洪流中,康有为以其独特的视角和坚定的信念,为中国的现代化贡献了智慧与力量。尽管他的变法未能成功,但他所播下的思想种子,终将在历史的土壤中生根发芽,开花结果。康有为的故事,激励着后人继续追求理想,探索国家的未来。#世界历史##历史的趣闻分享##历史的真相##