万寿山五庄观(探秘北京万寿山五庄观的历史和文化底蕴)

万寿山五庄观的历史

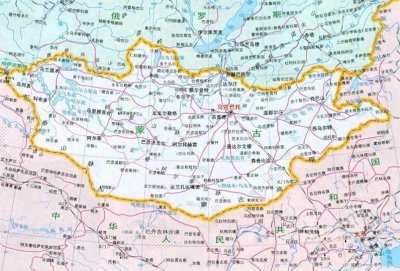

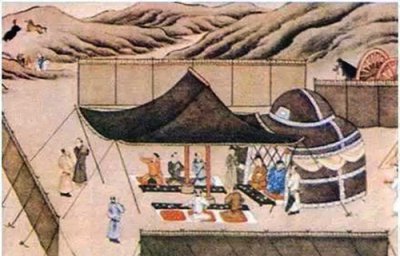

万寿山五庄观,位于北京市海淀区万寿山南麓,是明代著名的道教寺庙之一。该寺庙始建于明洪武年间(1368-1398),原名“万寿观”,后改为“五庄观”。据史料记载,五庄观始建时为“五庄大帝庙”,主祀五庄大帝(即太上老君)。明朝洪武年间,五庄观被封为“三清庙”,供奉三清(元始天尊、太上老君、道德真君)。明成祖永乐年间,五庄观被正式改为“五庄观”,并供奉五位神仙(即五庄大帝、太上老君、元始天尊、道德真君、文昌帝君)。

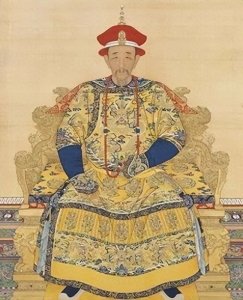

明代末年,五庄观曾多次遭到战争的摧残,但由于其地理位置得天独厚,始终未被毁坏。清代时期,五庄观得到了新的发展,成为了当时海淀地区道教的重要中心。清朝雍正年间,五庄观被封为“道教全真教派总坛”,成为全国道教全真派的总部之一。此后,五庄观经历了多次重修和扩建,一直保留到今天。

万寿山五庄观的文化底蕴

万寿山五庄观是中国道教文化的重要遗址之一,有着丰富的文化底蕴。首先,五庄观的建筑风格充满了中国传统文化的特色。观内主要建筑有五庄殿、三清殿、文昌殿、紫霄殿等,这些建筑都采用了传统的中国木结构建筑技术,建筑风格典雅、古朴,体现了中国古代建筑的魅力。

其次,五庄观是中国道教文化的重要代表之一。道教是中国传统文化的重要组成部分,是中国古代的一种宗教信仰和哲学思想。五庄观作为道教的重要寺庙,不仅有着丰富的道教文化内涵,还是中国道教历史的重要见证者之一。

另外,五庄观还是中国文化交流的重要平台之一。五庄观曾多次与海外的道教组织进行文化交流,推动了文化的传播和交流。此外,五庄观还拥有丰富的文物和历史遗迹,如五庄殿内的“五庄大帝铜像”、三清殿内的“三清铜像”等,这些文物都是中国文化遗产的重要组成部分。

万寿山五庄观的现状

目前,万寿山五庄观已成为北京市级文物保护单位和国家重点文物保护单位。观内的建筑和文物得到了很好的保护和修复,每年吸引了大量的游客和信徒前来参观和朝拜。同时,五庄观也积极参与了中国文化的传承和推广,举办了多次文化活动和展览,向世界展示了中国传统文化的魅力。

总之,万寿山五庄观是中国传统文化的重要代表之一,具有重要的历史、文化和艺术价值。它不仅是道教信仰的重要场所,也是中国文化遗产的重要组成部分。希望未来五庄观能够继续保持其文化传承和发展的重要地位,为推动中国文化的传播和交流做出更大的贡献。