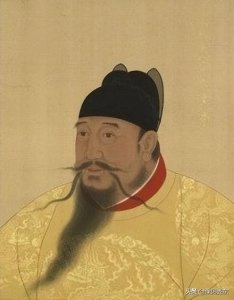

茅盾:穿越历史的文学巨匠

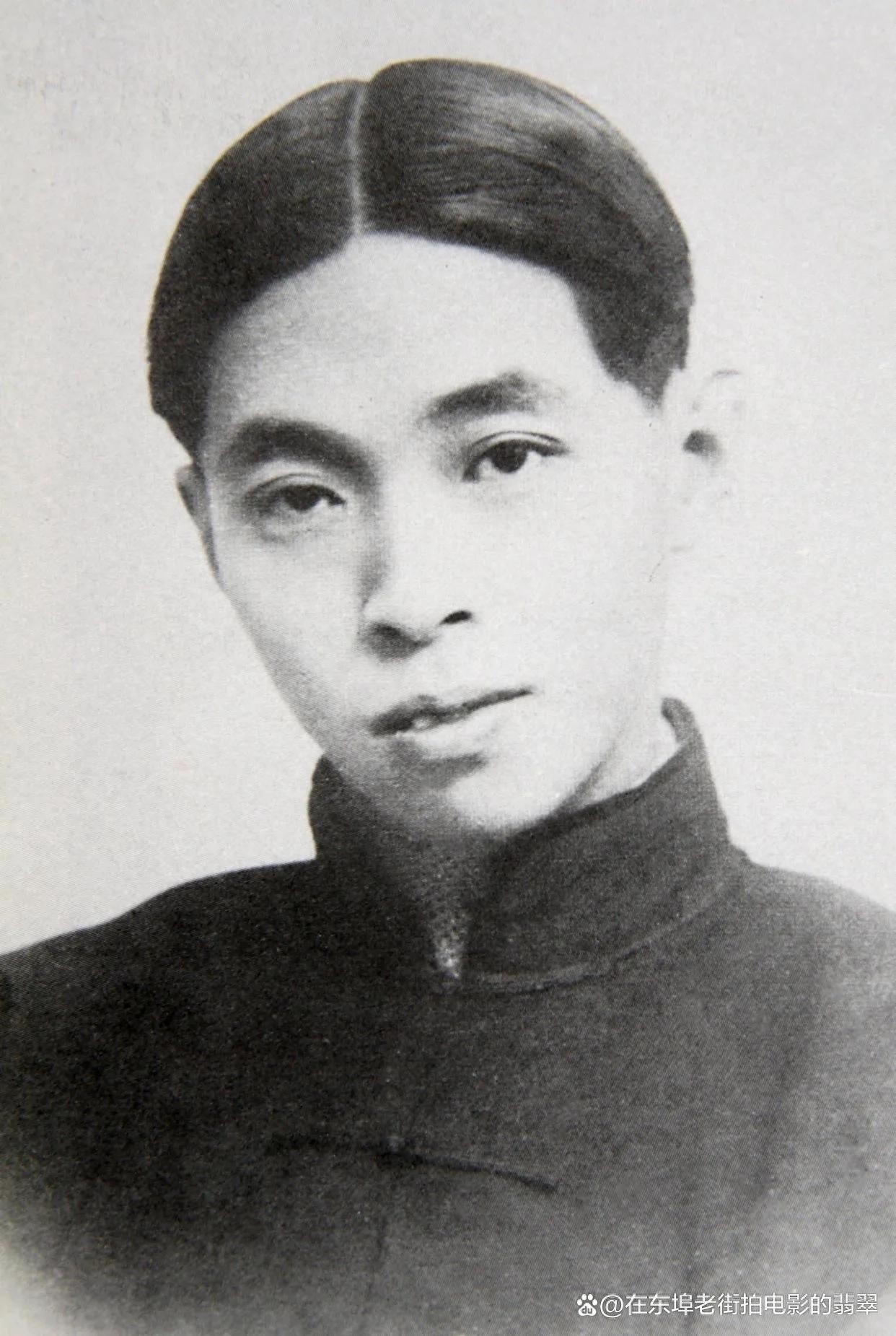

茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,是中国现代文学史上一位重要的作家和评论家。他于1896年7月4日出生于浙江省嘉兴市桐乡市,历经风雨,最终于1981年3月27日离世。茅盾不仅以其深厚的文学造诣而闻名,还因其在文化和社会活动中的积极参与而备受瞩目。

一、早年经历与文学启蒙

茅盾的早年生活充满了动荡与变迁。作为一个出生在清末的知识分子家庭,他从小受到良好的教育。茅盾的父亲是一位乡绅,家中藏书丰富,这为他后来的文学创作奠定了基础。在他少年时期,受到五四运动的影响,茅盾逐渐意识到文学的社会责任与使命,开始尝试写作。

1918年,茅盾考入了上海的南洋公学(今东南大学),在这里,他接触到了新文化运动的思想,受到了鲁迅、胡适等人的影响。他的文学才华在此时逐渐显露,开始发表一些短篇小说和评论文章,逐渐为文坛所知。

二、文学创作与风格

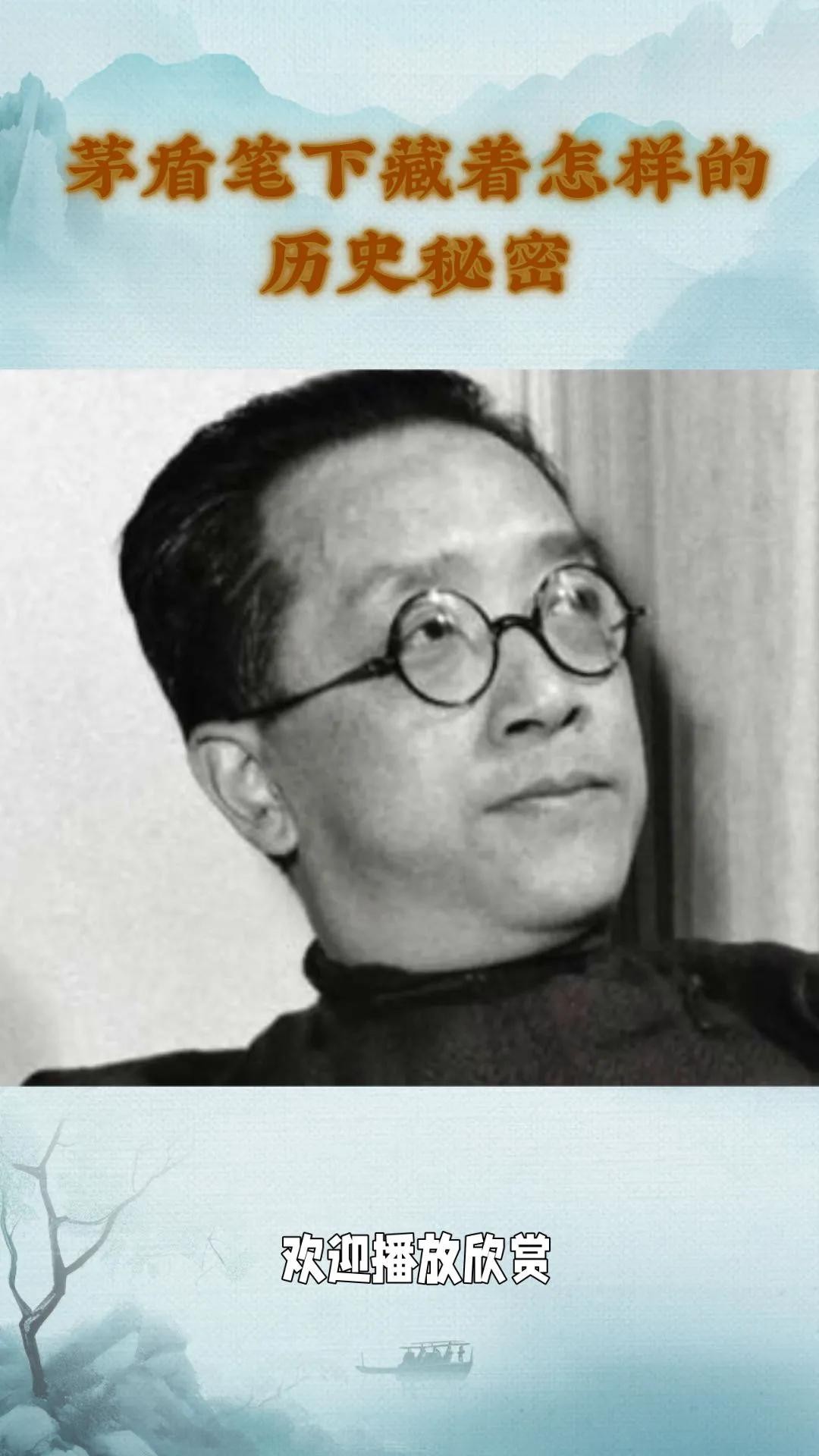

茅盾的文学创作可谓丰富多彩,他的作品涉及小说、散文、戏剧等多个领域。最为人熟知的作品是长篇小说《子夜》。该书通过描绘1920年代中国社会的经济变迁与人们的生活状态,深刻反映了社会的矛盾与冲突,展现了茅盾对社会现实的敏锐观察与深刻思考。

茅盾的作品风格独特,语言简练而富有表现力。他善于通过细腻的描写和生动的人物刻画,展现出社会的复杂性和人性的多样性。除了《子夜》,他的《春蚕》、《秋收》等作品同样具有很高的文学价值,深刻反映了当时社会的动荡与变革。

三、文化活动与社会影响

除了文学创作,茅盾在文化活动方面也积极参与。他曾担任中国作家协会的副主席,并在抗日战争时期参与了多项文化救亡活动。茅盾深知文学不仅是艺术的表现,更是社会变革的重要工具。他倡导文学要服务于社会,关注普通人的生活与命运。

茅盾在其一生中,多次参与社会活动,积极推动文化交流与合作。他曾与多位知名作家、艺术家建立深厚的友谊,并在文坛上产生了广泛的影响。他的文学批评文章,深入浅出,既有理论深度,又通俗易懂,成为许多年轻作家的启蒙读物。

四、晚年与遗产

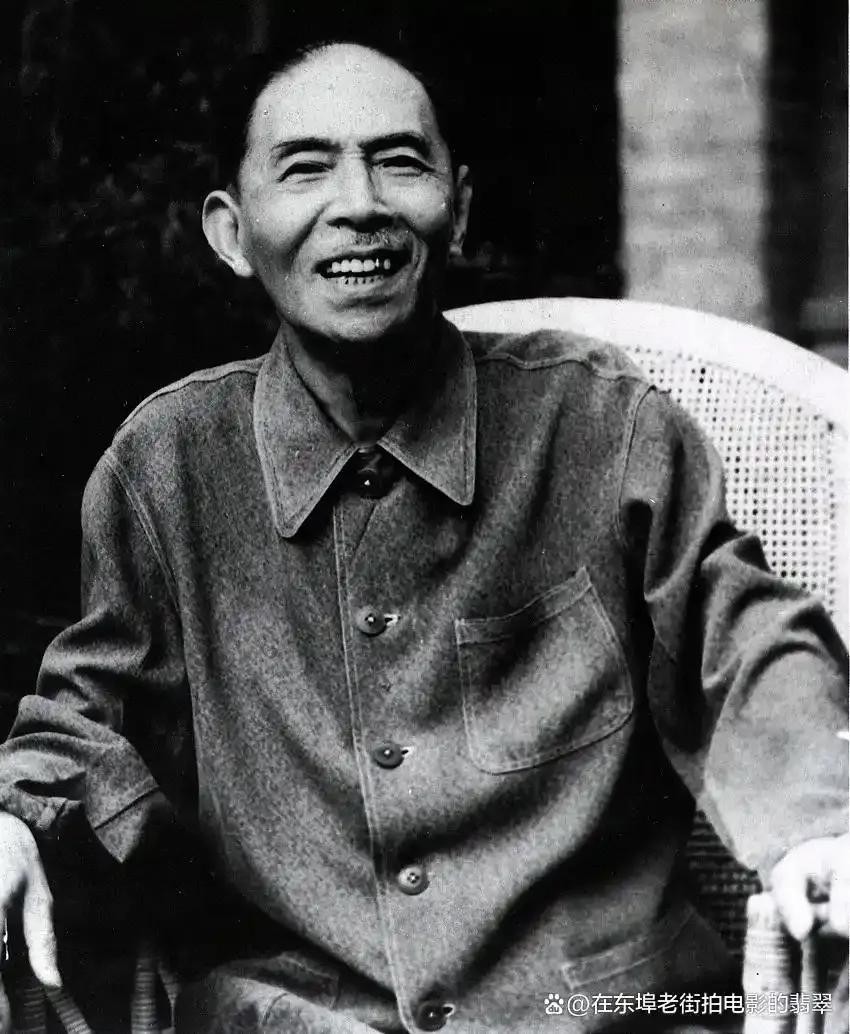

茅盾的晚年生活相对平静,尽管经历了社会的剧变与个人的磨难,他始终保持着对文学的热爱与追求。1981年3月27日,茅盾在北京逝世,享年84岁。他的去世,标志着一个文学时代的结束,但他的作品与思想却依然影响着后世。

茅盾的文学遗产不仅体现在他的作品中,更在于他对中国现代文学发展的贡献。他的创作与思想为后来的作家提供了宝贵的借鉴,推动了中国文学的多样化与现代化。

五、总结

茅盾是一位杰出的文学家,他的作品不仅是对个人情感的表达,更是对社会现实的深刻反思。作为一个文学评论家和社会活动家,他用自己的行动证明了文学的力量与价值。在当今社会,茅盾的作品依然具有重要的现实意义,值得我们去阅读与思考。