李胡共富之争,跨越历史时空

共富是近期的热门话题。

一位不太知名的媒体人李光满,写了篇颇为轰动的文章,说共富中国正在发生“深刻的革命”。

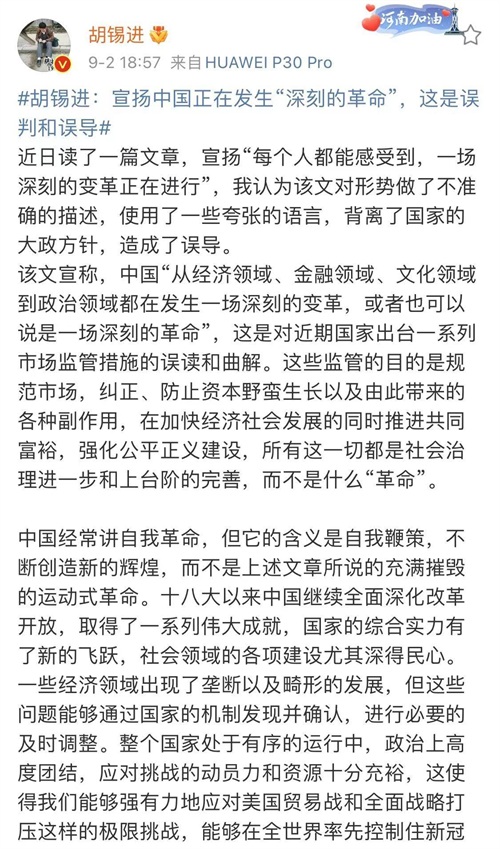

环球时报总编辑胡锡进马上写文章反驳说:这是误判和误导,李某的文章对形势做了不准确的描述,使用了 “摧枯拉朽”、“刮骨疗伤”等夸张的语言,给人印象是要搞运动式革命,背离了国家的大政方针。

胡总编不愧是体制里的资深大V,在政策把握方面,拉下李先生好几条街。

太阳底下没有新鲜事儿。

中国古代农业社会的朝代更迭,周而复始的核心就是公平问题。

世界进入工业社会以来,公平和效率依然是社会治理的永恒主题。

2017年,在一战的余烬中,诞生了“消灭剥削、消灭私有制”的人类第一个公平社会苏联,在短短几年时间,苏联缔造了20世纪历史神话。

就在“苏联神话”鼎盛时期,年仅30岁的奥地利经济学家米塞斯发表了一篇石破天惊的文章,质疑苏联“经济奇迹”是否可持续。米塞斯认为,没有经济自由,追求人为设计的公平,终将会走向普遍贫困。他的逻辑非常简洁:价格反映消费者需求和商品稀缺性,一旦人为的计划消灭了自由竞争,价格会被扭曲,生产就失去了尺度。结果必然是生产者为了虚假的需求做无用功,整个经济体走向衰亡。以此为基础,米塞斯写了一本巨著《社会主义》。米赛斯的信徒至今不衰,其中包括大名鼎鼎的哈耶克。

1929年世界性经济危机爆发,理论界倾向认为,米赛斯的理论破产了。苏联由于所有生产资料归政府所独有,躲过了世界性的金融危机。“关心劳苦大众”的苏联,迅速成为摆脱萧条、弱国变强的“救世良方”。当时的德国、中国,甚至美国和阿根廷,都在学习苏联的“成功经验”……

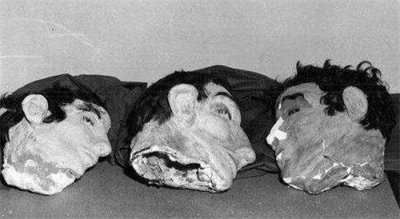

显然,有些结论下早了。60年后,苏联模式不复存在。苏联解体前,应验了米塞斯预言的商品短缺,经济衰退。

在《知识分子与社会》一书中,美国学者索维尔认为:底层冲突是“圣化构想”和“悲观构想”这两种思维的冲突。

圣化构想,不关心现实条件,一切思考围绕理想社会的模型展开;悲观构想,从来不敢苛求完美,也拒绝给出任何“包治百病”的药方;只是运用逻辑和事实,指出明确的悖谬和“最不坏的选择”。

回到本文开头,两位媒体人追求共同富裕的目标是一致的,但是,环球时报胡总编不同意用“摧枯拉朽”、“刮骨疗伤”的革命方式实现公平,也就是不同意那种可能带来普遍贫穷的 “圣化构想”。我们政府相关部门也再三声明:共同富裕三次分配,不强制企业家捐款。毕竟,共同富裕还要靠这些企业家把共同的蛋糕做大。做大蛋糕,再分配就相对容易了。没有了蛋糕,再公平又有什么意义呢?