喜马拉雅山峰最新高度(10座8000米高峰汇聚于此)

喜马拉雅山脉是什么样子?

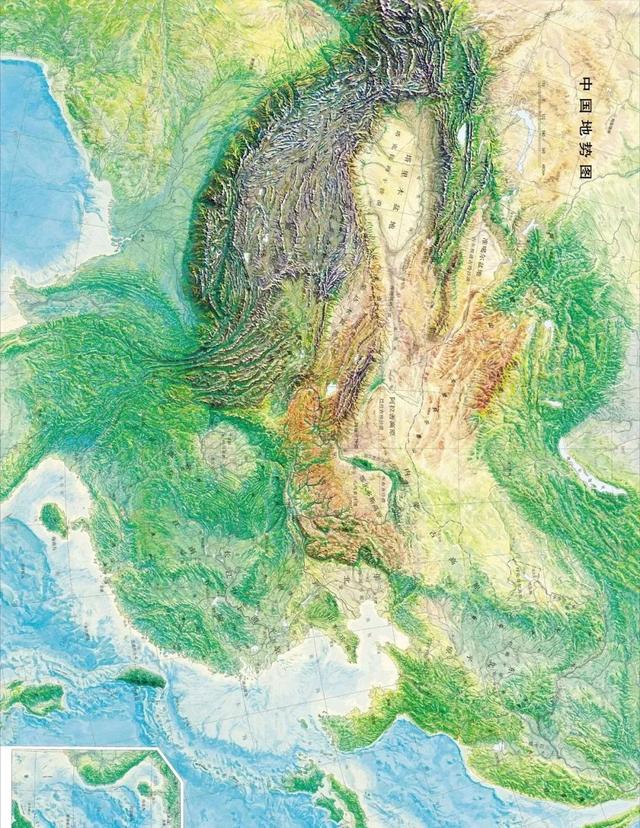

喜马拉雅山脉是东亚与南亚的天然界山,是世界海拔最高的山脉。

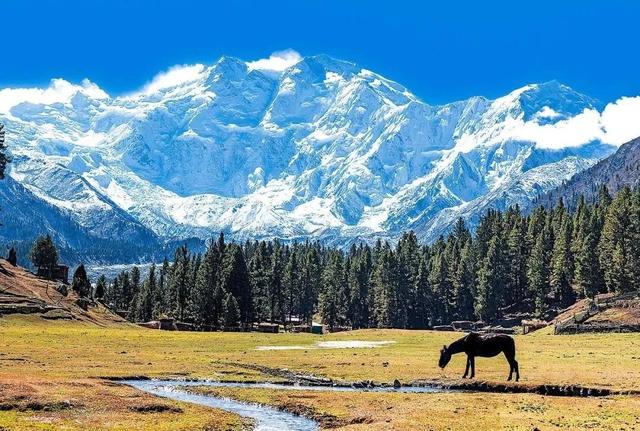

喜马拉雅山脉丨图源©阿平shiruiping/图虫创意

喜马拉雅山脉丨图源©CC0/ pixabay.com)

喜马拉雅山脉拥有世界上海拔最高的雪峰群和世界上最深的高山峡谷群,还拥有世界最高峰——珠穆朗玛峰。

喜马拉雅山脉冰川丨图源©NASA

遗世独立,雄伟壮阔喜马拉雅山脉如何形成?又蕴藏了多少令人惊叹的故事?

图源©BBC

喜马拉雅山脉

藏语意为“雪的故乡”

是地球上最年轻的山脉之一

喜马拉雅山脉丨图源©CC0/ pixabay.com

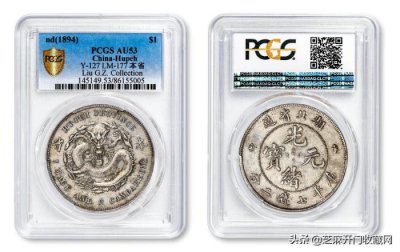

喜马拉雅山脉西起

克什米尔的南迦-帕尔巴特峰,

东至雅鲁藏布江大拐弯处的

南迦巴瓦峰,

东西长约 2500 千米,

南北宽约 200~350 千米。

南迦-帕尔巴特峰丨图源©Imrankhakwani

它由大喜马拉雅山、

小喜马拉雅山及西瓦利克山等

数条大致平行的支脉组成,

南凸呈弧形分布于

青藏高原南巅边缘,

主要由隆起的沉积岩和

变质岩组成。

南迦巴瓦峰丨图源©Kino之旅/图虫创意

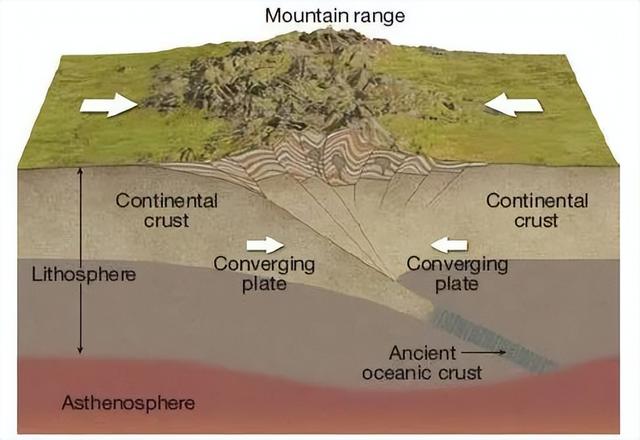

根据现代板块构造理论,

喜马拉雅山脉的形成是

印度板块与欧亚板块之间

聚合边界的大陆碰撞的结果。

汇聚型边界(喜马拉雅山脉)丨图源©google.com)

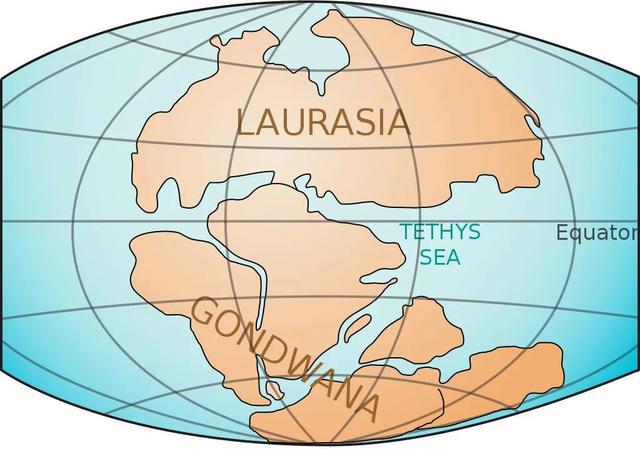

在漫长的地质时期里,

喜马拉雅山脉所在地区

曾是一片汪洋大海

——特提斯洋

(Tethys Ocean)。

特提斯洋(两亿年前的三叠纪) 丨图源©Joe Hastings

大约在古近纪末期,

原来存在于南北板块之间的

东部特提斯海,

由于印度板块向北漂移,

逐渐闭合。

喜马拉雅山脉形成模拟丨图源©NASA

与亚欧板块碰撞后,

印度板块的前缘

以很小的角度俯冲

斜插到亚欧板块之下,

一方面形成青藏高原

巨厚的地壳和高峻的地势,

另一方面就在

雅鲁藏布江地缝合线附近

形成了喜马拉雅山脉。

缅甸的 Arakan Yoma 高地

和孟加拉湾的 Andaman

和 Nicobar 群岛

也是这次碰撞的结果。

Arakan Yoma高地丨图源©one earth

根据古地磁学的研究,

印度板块至今仍在以

每年大于 5 厘米

的速度向北移动,

喜马拉雅山脉仍在不断上升中,

同时还处于板块边界

碰撞型地震构造带上。

喜马拉雅山脉

约有 70 多个山峰其中最为著名的便是世界第一高峰——珠穆朗玛峰。

珠穆朗玛峰丨图源©Pavel Novak

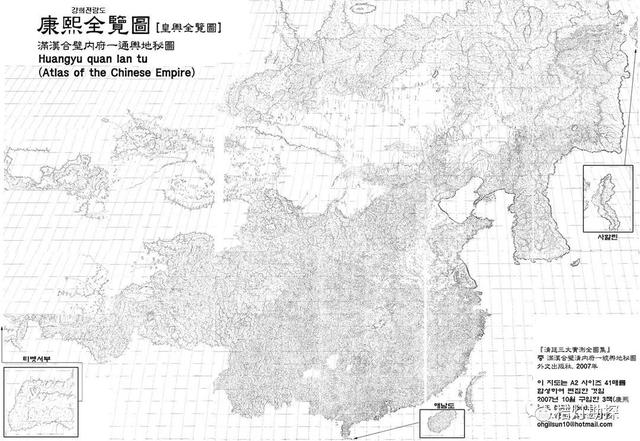

早在清康熙年间,

《皇舆全览图》就标出了

朱母郎马阿林,

即珠穆朗玛峰。

1858 年,英国人改为

埃佛勒斯峰(Mt.Everest)。

《皇舆全览图》丨图源©baidu.com

1951年,地理学家王勤堉

提出应恢复珠穆朗玛峰名称。

1952年,中国政府

正式恢复此名。

珠穆朗玛峰丨图源©张扬的小强/图虫创意

巍峨宏大,气势磅礴,

作为喜马拉雅山脉主峰的

珠穆朗玛峰对无数攀登者

有着致命的吸引力。

因此,对于珠峰的攀登与

测量很早便开始了。

图源©google.com

1921 年,第一支英国登山队

在查尔斯·霍华德·伯里

中校的率领下开始攀登珠穆朗玛峰,

到达海拔 7000 米处。

1922 年,第二支英国登山队使用

供氧装置到达海拔 8320 米处。

1922年英国探险队丨图源©baidu.com

自此之后,

不断有人试图登顶珠峰,

但遭多次失败。

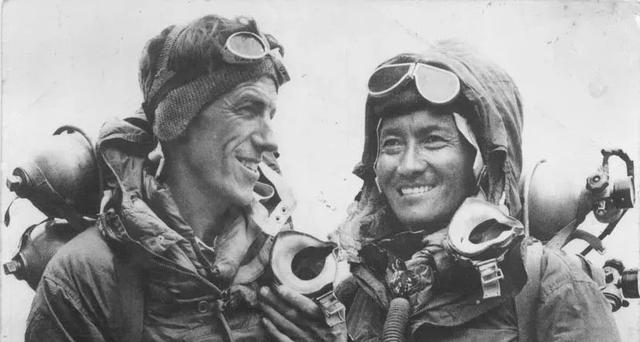

直到 1953 年 5 月 29 日,

英国登山队中来自

新西兰的队员艾德蒙希拉里与

尼泊尔向导丹增诺盖

一起沿南坡登上珠穆朗玛峰。

艾德蒙希拉里与丹增诺盖丨图源©Jamling Tenzing Norgay

新中国成立后,

我国测绘工作者对

珠峰的研究陆续开展,

总共进行过多次大规模的

测绘和科考工作。

图源©乐在苏州/图虫创意

在此之前,珠峰高程

曾一直沿用国外数据。

为了填补这一空白,

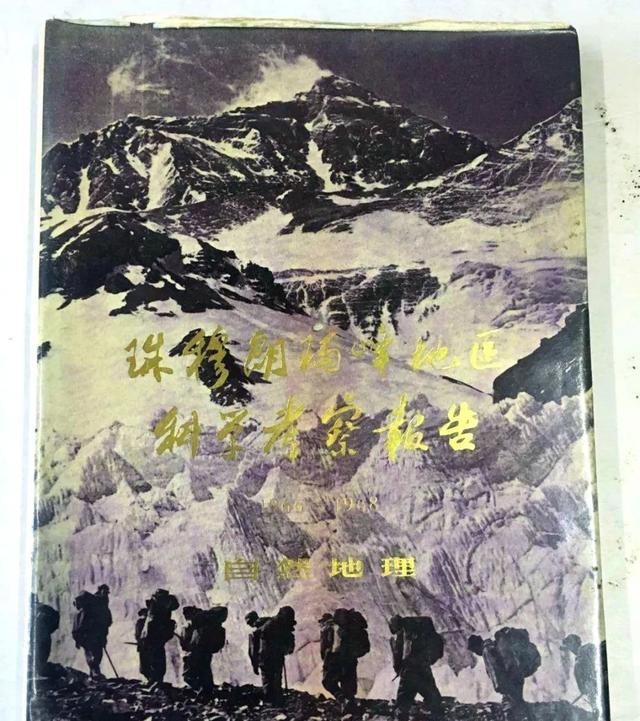

国家测绘总局和中国科学院合作,

在 1966 年和 1968 年

两次组队对珠峰高程进行测定。

1968年测定珠峰高程丨图源©sohu.com

但由于这两次测量

未在峰顶树立测量觇标,

也未测量峰顶冰雪厚度,

高程未公布。

珠穆朗玛峰地区科学考察报告1966-1968丨图源©sohu.com

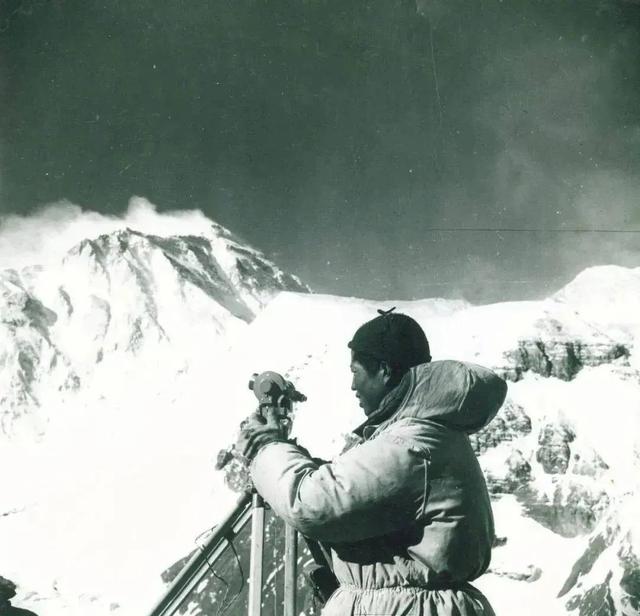

1975 年 3 月,

我国第三次对珠峰进行测量。

据自然资源部公开消息,

此次测量由国家测绘总局、

总参测绘局组成 49 人的

测量分队加入中国登山队,

对珠峰进行科考测量。

1975年珠峰测量丨图源©sohu.com

此次在1966 年、1968 年

两次测量的基础上,

综合利用三角、导线、水准、

天文、重力、三角高程、

天文水准测量及温度垂直梯度

的测量方法进行测量。

1975年队员在峰顶架起觇标丨图源©sohu.com

同年 7 月 23 日,

中国政府授权新华社

向全世界宣布:

我国测绘工作者

精确测得世界最高峰

——珠穆朗玛峰的

海拔高程为 8848.13米。

图源©google.com

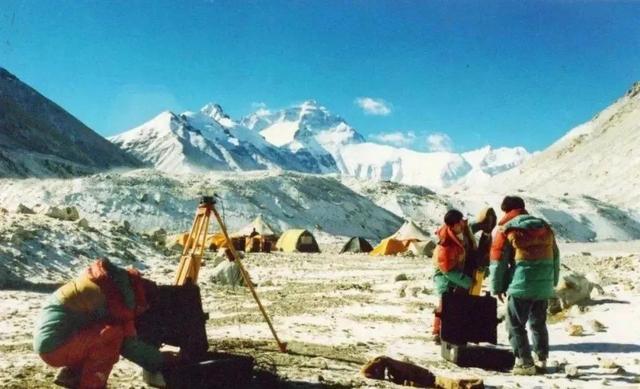

1992 年和 1998 年,

中国分别和意大利、美国

合作复测,但两次测定

均未对外公布珠峰“身高”。

1998年珠峰观测丨图源©sohu.com

2005 年,我国再度启动

珠峰高程复测。

10 月 9 日,国家测绘局正式公布

2005 珠峰高程测量

获得的新数据:

珠穆朗玛峰峰顶岩石面海拔高程

为 8844.43 米。

2005年珠峰复测丨图源©sohu.com

2025 年 5 月 27 日,

中国的“ 2025 珠峰高程测量登山队”

再次登上珠穆朗玛峰

并完成了测高工作。

2025珠峰高程测量登山队在峰顶合影留念丨图源©新华社

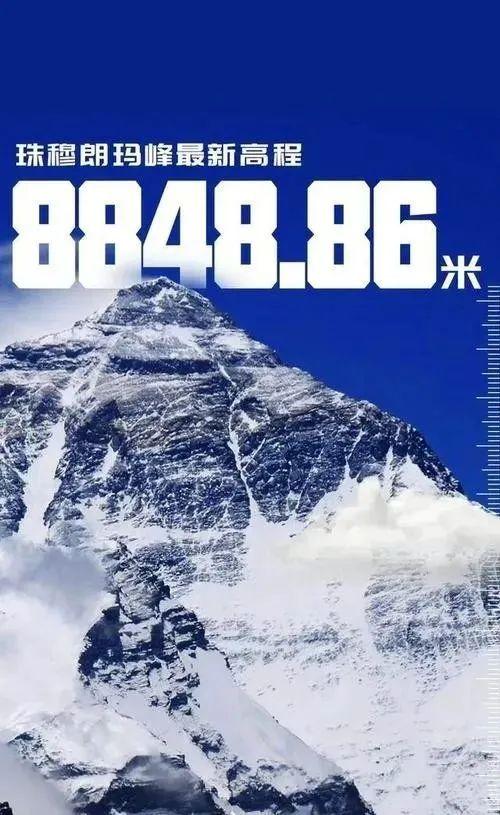

同年 12 月 8 日,

中华人民共和国与尼泊尔共同宣布

珠穆朗玛峰的最新高程为

8848.86 米。

图源©人民日报

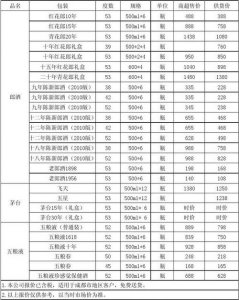

海拔7000米以上的高峰有40座

8000米以上的高峰有10座

喜马拉雅山脉高峰丨图源©法兰黄/图虫创意

其中珠峰山体呈巨型金字塔状,

雪线高度北坡为5800~6200 米,

南坡为 5500~6100 米。

珠穆朗玛峰丨图源©Joe Hastings

其东北山脊、东南山脊和

西山山脊中间夹着三大陡壁,

之间分布 500 多条大陆型冰川,

总面积超 1457 平方公里,

山体平均厚度达 7260 米。

珠穆朗玛峰丨图源©NASA)

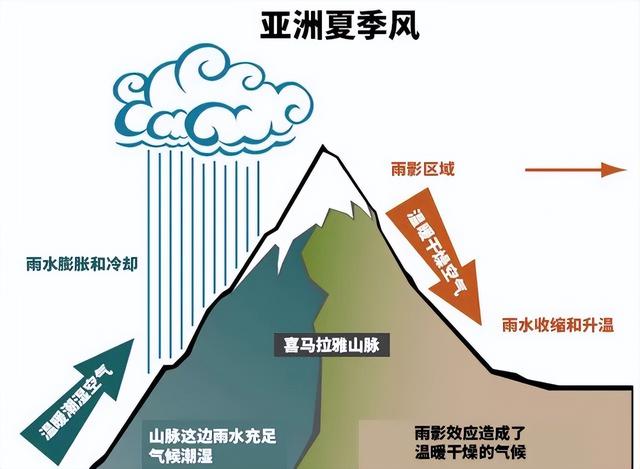

冰川的补给主要靠印度洋季风带

两大降水带积雪变质形成。

冰川上有冰塔林、冰陡崖、

明暗冰裂隙和冰崩雪崩区。

雪崩丨图源©Chagai

珠峰南 3 公里有

世界第四高峰——洛子峰,

海拔 8516 米。

其地形错综复杂,冰坡度大,

有数不尽的巨大冰裂缝,

冰崩、雪崩极其频繁。

洛子峰丨图源©天书/图虫创意

珠峰东南面是世界第五高峰——马卡鲁峰,

海拔 8463 米。

峰体覆盖着厚厚的冰雪,

坡谷中分布着巨大的冰川,

冰川上多锯齿型的陡崖和裂缝。

马卡鲁峰丨图源©阳光脚步/图虫创意

珠峰北面 3 公里是——

章子峰,海拔 7543 米。

被称为“北峰”,通过北坳与

珠穆朗玛峰相连。

章子峰丨图源©Uwe Gille)

珠峰西面是

努子峰和普莫里峰。

努子峰海拔 7855 米,

由主峰和相连的六个副峰组成,

从南面看山体像一堵

七千多米高的巨墙,

从西面看却是一座尖峭的高峰。

努子峰丨图源©Uwe Gille)

而普莫里峰海拔 7161 米,

积雪丰厚,峰状圆润,

如同一支插向天际的竹笋。

山峰附近为冰河,

下游是世界海拔最高的寺庙

——绒布寺。

普莫里峰丨图源©Philip Ling

较远处,东南方向有

世界第三高峰——

干城章嘉峰,海拔 8585 米。

有着宽阔巨大的山体,

是由五个不同的峰顶

(其中四个海拔在 8400 米以上)

组合出的巨大山块。

干城章嘉峰丨图源©Aaron Ostrovsky

喜马拉雅地区

散布着数百个湖泊。

大多数较大的湖泊

都在主山脉的北侧。

图源©PandoTrip.com

其中包括神圣的

淡水湖玛旁雍错湖,

靠近凯拉斯山,

面积有 420 平方公里。

玛旁雍错湖丨图源©Jean-Marie Hullot

其附近分布着

微咸水湖拉昂错湖,

面积为 250 平方公里。

拉昂错湖丨图源©Axel Ebert/axelebert.net)

普莫雍错湖

也是较大湖泊之一,

位于我国西藏南部浪卡子县

普马江塘乡境内,

面积 295 平方公里。

普莫雍错湖丨图源©摄影狮Tony/图虫创意

在主山脉以南,

湖泊要小一些。

如尼泊尔的蒂利乔湖,

位于安纳普尔纳山区,

是世界上最高的湖泊之一。

蒂利乔湖丨图源©kimkim.com

喜马拉雅山气候

从山脉底部的热带气候到

海拔最高的永久冰雪。

这种海拔、降雨和

土壤条件的多样性,

使多种植物和动物群落发育。

底图源©Stephanie Parker

在高海拔地区,

曾经濒临灭绝的难以捉摸的雪豹

是主要的捕食者。

雪豹丨图源©领航之声/图虫创意

喜马拉雅麝鹿

也生活在高海拔地区。

但由于麝香而被猎杀,

现在已经濒临灭绝。

喜马拉雅麝鹿丨图源©Valeriy Maleev / Naturepl.com)

而喜马拉雅黑熊、

云豹和长尾叶猴等,

也是喜马拉雅山脉森林中

其他生物的重要组成部分。

长尾叶猴丨图源©mediastorehouse.com

包含万物,遗世独立;

世外雪域,俯瞰世间,

这便是

神秘而伟大的喜马拉雅!

参考资料:

[1] 王成善. 雅鲁藏布江缝合带――喜马拉雅山地质[M]// 雅鲁藏布江缝合带-喜马拉雅山地质. 地质出版社, 1999.

[2] Geology of the summit limestone of Mount Qomolangma (Everest) and cooling history of the Yellow Band under the Qomolangma detachment[J]. Island Arc, 2010, 14(4):297-310.

[3] 李明光. 喜马拉雅山的崛起和黄土高原的形成[M]. 黑龙江科学技术出版社, 1988.

[4] 霞飞.中国人首登珠穆朗玛峰始末[J].湘潮,2008(05):52-56.

[5]费永强.雪山作证:中国人首次攀登珠穆朗玛峰纪实[J].纵横,1997(02):22-24 2.

国家测绘地理信息局、Google Earth、YouTube、维基百科、搜狐、百度百科等

(文章来源于桔灯勘探 ,作者小桔)

,